第28回 がんの放射線治療の副作用とその対策

~主な適応と照射範囲の設定法 その② 肛門扁平上皮がん~

放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。

そのような趣旨で連載している28回目は、「放射線治療の主な適応と照射範囲の設定法」として、肛門扁平上皮がんを取り上げ、IMRT(強度変調放射線治療)の説明も交え、このがん種の特徴と治療方法について最新の知見を交えて概説します。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。

次第に脚光を浴びてきた「肛門扁平上皮がんに対する化学放射線療法」

直腸と肛門の間を隔てている歯状線を境にがんの治療方針は大きく異なります。直腸がんは腺がんが主体で、放射線治療の感受性があまり高くありません。それに対し、肛門がん(肛門管にできるがん)は扁平上皮がんなので、放射線への感受性も抗がん剤への感受性も高く、抗がん剤の併用療法で完全消失する頻度がきわめて高いのです。

後者の肛門扁平上皮がん(以下、肛門がん)は肛門自体に病変が存在しているため、手術での切除は人工肛門造設という結果となり、患者さんのQOL(quality of life:一般に一人ひとりの人生の内容の質や社会的にみた生活の質のことを指す)に大きな影響を与えます。したがって、欧米ではすでに、第一選択の治療は化学放射線療法となっていて、手術は化学放射線療法が失敗した場合の救済方法という位置づけです。

日本では、肛門がんの発生頻度はこれまであまり高くなく、直腸がんと同様にまず手術をすると考えられてきました。しかし、最近になって、ようやく化学放射線療法が脚光を浴びてきたのです。

肛門がんの特徴と治療の歴史

肛門がんは他のがん種に比べると稀ながんです。日本での年間死亡者数は400人未満で、全がん死の0・1%に過ぎないというデータもあります。それでも、最近、罹患数は増加傾向にあります。このがん種は男性よりも女性が多く罹患し、比較的、高齢者に多いとされています。

そのリスクファクターとしては、子宮頸がんや中咽頭がんの発生にも関係しているヒトパピローマウイルス感染、尖圭コンジローマ、喫煙、ヒト免疫不全ウイルス感染と関連していることが多いと言われています。ちなみに、肛門を使用したセックスのパートナーが多いとリスクが高まるとも言われ、STD(性行為感染症)の範疇としても捉えられることがあります。

このような肛門がんの治療の歴史を辿ると、アメリカでは1970年代まで、肛門を切除してしまう外科手術が行われていました。そして、1970年代に入ると、Wayne State UniversityのNigroという研究者らが、30Gyの線量を15回という放射線治療と、フルオロウラシルとマイトマイシンCを併用した抗がん剤治療を術前に行ったところ、次々に腫瘍が消失し、手術を回避できる可能性を示しました。それを機に、手術を行わずに、より根治的に放射線治療を行うようになり、放射線の線量を増加させたり、抗がん剤の併用法・種類などを臨床試験にて検討したりするようになったのです。

現在、世界で最も有名な診療ガイドラインの一つであるNCCNのガイドラインではフルオロウラシル(もしくはカペシタビン)とマイトマイシンCを併用した抗がん剤治療に、59・4Gyの線量を33分割して照射する放射線治療が推奨されています。この〝Wayne State regimen〟によって、およそ8割の5年生存率と同程度の肛門温存率が期待されています。そして、肛門がんに対する手術の役割は、化学放射線療法を行っても再発・再燃した場合の救済療法と位置づけられているのです。

IMRTを用いた化学放射線療法が標準治療となっている

〝Wayne State regimen〟における放射線治療の方法は、以前から鼠径リンパ節を含めた全骨盤照射が推奨されてきました。ところが、フルオロウラシルとマイトマイシンCという血液や消化管へ影響を与える抗がん剤を併用するため、高率に現れるそれらの副作用が問題となってきたのです。

そして、今世紀に突入してから、放射線治療の領域ではIMRT(強度変調放射線治療)という照射技術が普及してきました。IMRTとは、一本の放射線ビームの中に線量の高い部分と低い部分をつくることにより、周辺臓器への線量を耐容線量以下に抑制しながら、がんに対して高い線量を照射する照射法です。

放射線治療の難しさは、がんを消失させると同時に、副作用を起こさせないようにしなければならない点にあります。通常の放射線治療では、一本一本のビームに強弱をつけることができても、一本のビームで照射される範囲には同じ線量が当たってしまいます。そのため、がんが正常組織を囲んで広がっている場合は、がんに十分な線量を照射することがきわめて困難でした。

IMRTは、マルチリーフコリメータ(放射線治療装置の照射口に装着された「多段階絞り装置」と呼ばれる遮蔽装置)を高速で動かすことで、一本のビーム内に強い部分と弱い部分をつくり出します。そのことで、それぞれ異なった強弱のつけ方をした放射線を多方向から照射することで、周辺への線量を抑えながら、がんに大きな線量を集中することを可能にしたのです。

IMRTが各ビームにどのような強弱をつけ、どんな角度で照射すれば最適な線量分布が得られるのかを計算するのは専用のコンピュータです。この計算ソフトを搭載した高性能コンピュータが何万通りもある組み合わせのなかから、最適な角度・線量を算出します。加えて、照射法自体も照射角や強弱のつけ方などに、きわめて複雑で高い精度が要求されるので、コンピュータによる制御のもとで照射が行われるのです。

IMRTはコンピュータなしには不可能な治療法であるものの、そのすべてがコンピュータ任せというわけではありません。がんに対する照射線量、周辺にある各臓器の耐容線量、放射線があたってもよい範囲……などの条件を指定するのは人間の仕事です。これらの条件に誤りがあると、治療効果が減るだけでなく、重篤な副作用を引き起こしかねません。

こうしたIMRTの登場によって、うまく腸管や骨髄、膀胱、会陰部の皮膚への線量を低下させて照射することが可能となってきました。そして、アメリカでは、IMRTを用いて、有害事象の程度を減らしての治療が可能で、しかも抗腫瘍効果も落とさずに治療ができたという臨床試験(RTOG0529)の成果が最近になって発表されました。

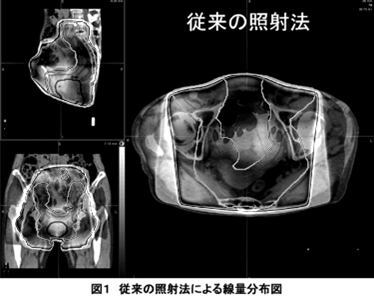

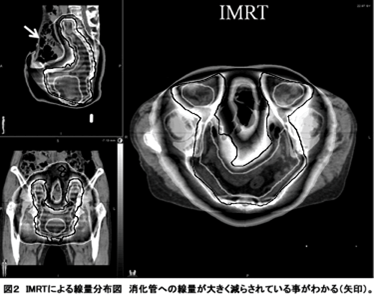

図1は従来の方法での線量分布で、図2はIMRTを用いた線量分布を示しています。2つの図を見比べると腸管への線量が大きく低下していることがわかります。このようなことから、現在、アメリカではIMRTを使用した化学放射線療法が標準治療となっているのです。

図1 従来の照射法による線量分布図

図

日本ではIMRTの導入がアメリカに比べて5~10年遅れていました。しかし、最近になってIMRTの技術を取り入れている医療機関では、肛門管がんに対してこの照射技術を応用しはじめ、その施設数も年々、増加しているところです。

肛門がんには化学放射線療法という選択肢がある

肛門がんは、その発生頻度の低さ、放射線治療の後進性などにより、直腸がんの治療の一環としてこれまで治療が行われてきました。そして、一部の医療機関で肛門がんへの化学放射線療法は行われてきたものの、化学放射線療法の臨床試験は行われてきませんでした。つまり、日本における標準治療としての化学放射線療法の成績はまだ出されておらず、その標準治療としての確立が待たれているところだったのです。

そんななか、2009年になって、JCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)がJCOG0903という第I/Ⅱ相試験をスタートさせました。このJCOG0903試験は同時化学放射線療法のプロトコールを用いましたが、外来でも施行可能なように薬剤をフルオロウラシルに代えてS–1を用いることとなったのです。しかし、まだ照射技術が十分に追いついていない施設が多いため、IMRTの使用を禁止していました。

その一方で、JROSG(日本放射線腫瘍学研究機構)という臨床試験グループでも肛門がんに対し、MMCと5–FUを併用した化学放射線療法のプロトコール(JROSG10-2)が2013年よりスタートしました。ROSG10-2はJCOG0903と同様に同時化学放射線療法を行いますが、薬剤はRTOG0529と同じくマイトマイシンCとフルオロウラシルを用いて、放射線治療は、現在、アメリカで標準となっているIMRTの使用を許可したというプロトコールとなっています。現在も登録期間中で参加可能です。

先述のように、今回、取り上げた肛門がんは少ない疾患ですが最近増加傾向にあります。外科手術で肛門を喪失するのは患者さんのQOLに著しい影響を与えます。それでも、本稿でご紹介した治療法には反応しやすく、骨盤内に限局している場合には高率に治癒する可能性があります。肛門がんには化学放射線療法という選択肢があることを心のどこか片隅に綴っておいていただければ幸いです。

唐澤 克之(からさわ・かつゆき)

1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。