がん治療(標準治療)の基礎知識

治療の流れを理解し、より適切な治療を受けるために 第7回 膵臓がん

膵臓がんの治療法は、がんのできる部位や病期によって異なってきます。がん患者さんは、この治療は何のために行っているのか、この治療が効かなかったら次にどのような治療があるかなど、体系的な情報を入手しておくことが大切です。

はじめに

日本人におけるがん腫別の死亡数は、順に肺がん・胃がん・大腸がん・膵臓がん……となっています。2014年までの統計では4番目が肝臓がんに入っていたのですが、2015年の統計では膵臓がんが肝臓がんと逆転しました。膵臓がんは罹患者の数を少しずつ増やしているのです。

「膵臓がん」と称されるがんのうちの90%以上は、膵管の細胞にできます。それを「膵管がん」と言い、一般に膵臓がんは膵管がんのことを検査と診断指します。その他、膵臓がんに組み込まれるものとしては、膵神経内分泌腫瘍・膵管内乳頭粘液性腫瘍・粘液嚢胞性腫瘍(ねんえきのうほうせいしゅよう)などがあります。

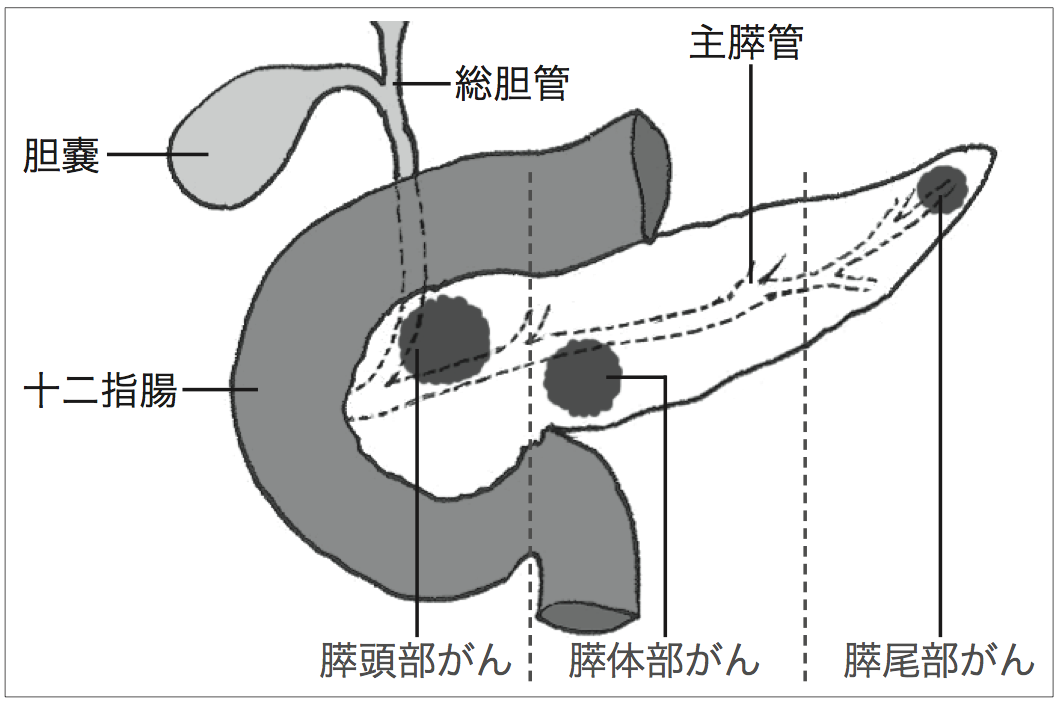

膵臓は、食物の消化を助ける膵液をつくったり、血糖値の調節に必要なインスリンやグルカゴンといったホルモンを産生したりする役割を担っています。この臓器は、胃の後ろにあり、長さ20cmほどの洋ナシ型をしています。そのなかの、膨らんでいる部分が膵頭部、真ん中が膵体部、幅が狭くなっている部分が膵尾部と呼ばれています。それぞれの部位にできたがんは、膵頭部がん(発生率60%)、膵体部がん(同30%)、膵尾部がん(同10%)と称されています。

そのなかで、手術が可能な状態で見つかるのは、膵頭部がんが最も多く、次いで膵体部、膵尾部がんとなっています。というのは、膵頭部には胆管があり、そこが塞がれることで黄疸という症状が現れるため、早い段階で見つかる可能性があるからです。

また、膵臓がんを引き起こす危険因子としては、糖尿病・慢性膵炎・喫煙・肥満……などが挙げられています。とりわけ、喫煙は膵臓がんの確実なリスクファクターであることがわかっていますし、糖尿病は膵臓がんのリスクを約2倍にするとされています。

症状

早期の膵臓がんに特徴的な症状はありません。膵臓は体の奥にあるため異変を発見しにくい臓器で、発見されたときにはすでに進行しているケースが少なくありません。さらに、かなり早い時期から遠隔転移を起こしやすく、周囲の組織に浸潤しやすい性質を持ち合わせています。そのため、発見時には手術が不可能な状態に陥っていることが多いのです。

膵臓がんの患者さんが病院を受診した理由としては、腹痛や黄疸、腰・背部痛などが挙げられます。それらの症状の他にも、食欲の減退や体重の減少などが見られます。

検査と診断

がんの検査にはスクリーニング検査と確定のための検査、進展度を調べるための検査があります。膵臓がんの確定のための検査や進展度を調べるための検査は、いくつかの検査を症状などに合わせて行います。その方法には、腹部超音波(エコー)検査、CT検査、MRI検査、超音波内視鏡検査(EUS)、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)、MR胆管膵管撮影(MRCP)、PET検査、血管造影検査、経皮経肝胆道造影(PTC)、腫瘍マーカーによる検査などがあります。

腹部超音波検査では膵臓を観察できます。しかし、患者さんの体型や状態、部位によっては見えにくい場合があります。この検査で異常が疑われる場合、あるいは異常がはっきりしない場合、症状や血液検査などのデータから膵臓や胆管などに病気のある可能性があれば、CT検査やMRI検査を行います。CTは、X線を使って体の断面を撮影する検査です。MRIは、強力な磁石でできた筒の中に入り、磁気の力を利用し、体の臓器や血管を撮影する検査です。両者ともに、病変の状態や周辺の臓器へのがんの広がり、転移の有無を調べることができます。

超音波内視鏡検査(EUS)は、異常のある部分を詳細に調べるために、超音波装置の付いた内視鏡を入れ、胃や十二指腸の中から膵臓などの臓器に超音波を当てて病変の状態や周囲への広がりなどを調べるものです。体外からの超音波検査に比べ、より詳細な観察が可能になります。

内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)は、内視鏡を口から十二指腸まで送り込み、その中にカテーテルを入れて膵管まで通し、そこに造影剤を入れてX線撮影を行う検査です。

MR胆管膵管撮影(MRCP)は、MRI検査の一種で、MRIを使って膵管や胆管の状態を調べる検査です。体への負担が少ないため、内視鏡的逆行性胆管膵管造影の代用として用いられることが多くなってきています。

PET検査は放射性フッ素を付加したブドウ糖液を注射し、その取り込みの分布を撮影することで全身のがん細胞を検出します。ただ、PETを用いても膵臓がんを早期に診断することは困難です。したがって、膵炎との鑑別や膵臓がん手術後の再発診断に用いられることがあります。

血管造影検査は、膵臓やその周辺に向かう動脈に造影剤を入れ、血管や周囲の臓器への浸潤を調べるものです。

経皮経肝胆道造影(PTC)は黄疸があるときに行う検査です。皮膚の上から直に肝臓を貫いて胆管内に針を刺し、その針を通してチューブを胆管に挿入します。そして、そこから造影剤を入れて胆管のどこで詰まっているのかを調べます。

腫瘍マーカーは、体のどこかにがんが潜んでいると異常高値を示す血液検査の項目です。膵臓がんでは、CEA、CA–9、Span–1、DUPAN–2、CA50などがあります

病期

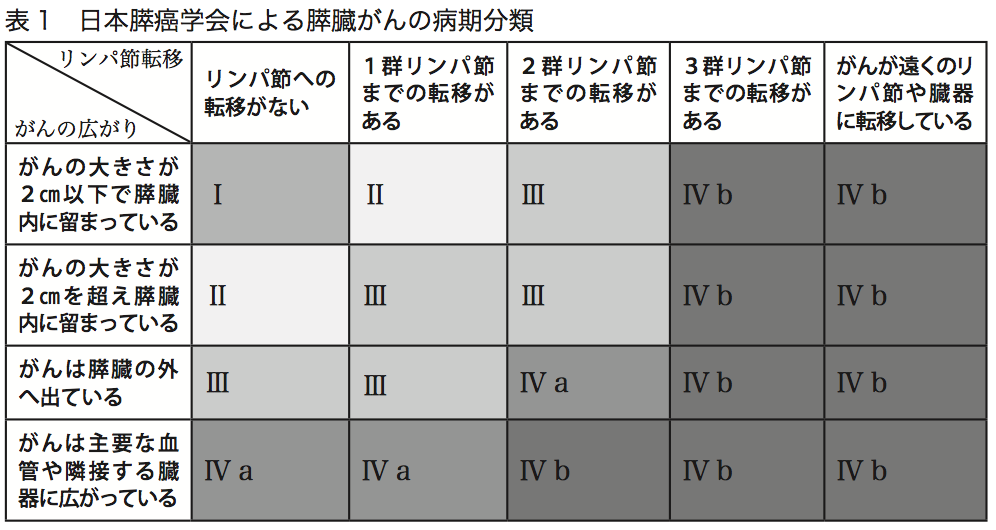

膵臓がんの病期(ステージ)は、がんの大きさ、リンパ節・他の臓器への転移の有無によって、I期、II期、III期、IV期(IVa・IVb)に分類されています。膵臓がんの病期は、日本の膵臓学会が定めたものと国際的に使われているもの(UICC分類)があり、内容が多少異なっています。現在は両方とも使われていますが、本稿では前者について説明します。

1〜3群リンパ節:リンパ節をがんのある場所からどのくらい離れているかによって分類しており、近いものから1群、2群、3群と呼ぶ。

日本膵臓学会編「膵癌取扱い規約2013年8月(第6版補訂版)」(金原出版)より一部改変

- 0期:がんが膵管の上皮内に留まっているもの(非浸潤がん)。

- I期:がんの大きさが2cm以下で膵臓の内部に限局しており、リンパ節転移を認めない。

- II期:がんの大きさが2cmを超え膵臓の内部に限局しているが、第1群のリンパ節(リンパ節を腫瘍のある場所からの解剖学的な距離により分類したもので。近いほうから順に第1群、第2群、第3群と呼ぶ)に転移を認める。または、大きさが2cm以上で膵臓の内部に限局しており、リンパ節転移を認めない。

- III期:がんが膵臓の内部に限局しているが、第2群のリンパ節に転移を認める。または、がんが膵臓の外へ少し出ているが、リンパ節転移は第1群までに留まっている

- IVa期:がんが膵臓の周囲の主要な血管や臓器を巻き込んでいる。

- IVb期:第3群リンパ節や離れた臓器に転移を認める。

治療

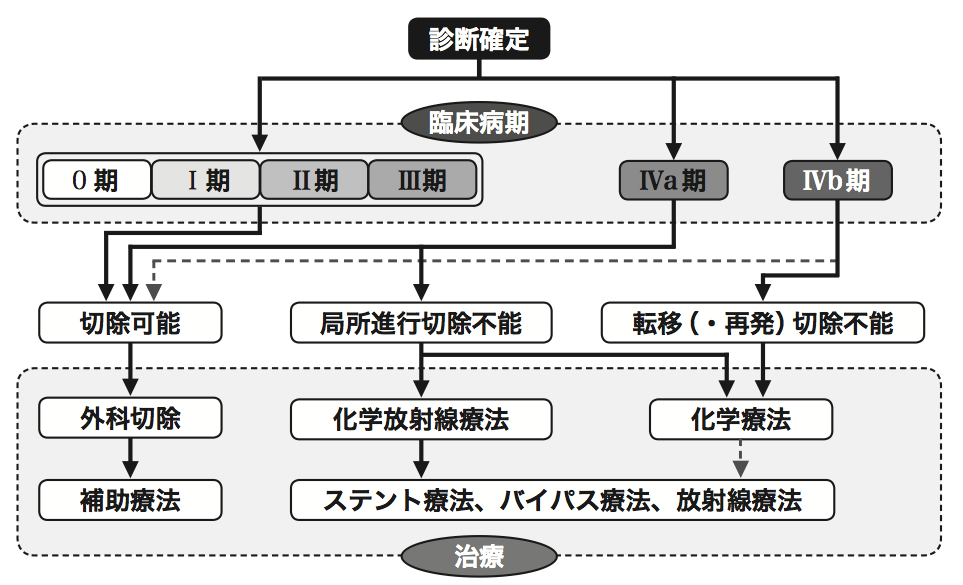

膵臓がんの標準治療は、手術(外科治療)、化学療法(抗がん剤治療)、放射線治療の3つです。がんの広がりや全身状態などを考慮し、これらを組み合わせた集学的治療も行われます。

手術

がんが膵臓に留まっている場合は、手術単独、あるいは手術と化学療法を併用するのが一般的です。がんが大事な血管を巻き込んでいたり、他の臓器に転移したりして手術ができないときは、放射線治療や化学療法が行われます。それらの治療に加え、消化管などが狭くなったり、塞がった場合に、その部分を迂回する管を作成するバイパス手術を組み合わせる場合もあります。

膵臓がんの場合、手術ができる状態で見つかるのは2~3割。そのうち根治できるのが10~20%で、膵臓がん全体の5年生存率は2%程度とされています。

手術が適応になる条件は、次の3つです。

- 肝臓や肺などへの転移がない。

- 腹膜播種(お腹の中にがんが広がっている状態)がない。

- 重要な臓器に栄養を運ぶ大きな血管にがんが広がっていない。

こうした条件をクリアできるのは、基本的に0期からIII期に限られてきます

また、その位置や広がり具合によって、手術の方法が選ばれます。

膵頭部を中心にがんがある場合、膵頭十二指腸切除という、十二指腸、胆管、胆嚢を含めて膵頭部を切除する術式を行います。切除後には、膵臓・胆管・消化管の再建が必要です。また、がんが胃の近くにある場合は、胃の一部も切除することがありますし、血管にがんが広がっている疑いがあるときは、その血管の一部も合わせて切除して再建します。

膵体尾部のがんの場合は、膵臓の体部と尾部を切除します。その際、一般には脾臓も摘出されます。

がんが膵臓全体に及ぶ場合は、膵全摘術が行われます。ただし、膵全摘は膵臓の機能がすべて失われてしまい体への負担が大きいため、切除による治癒が期待できない場合には行われません。膵臓を全摘した後は血糖をコントロールするためのインスリンが産出されなくなるため、糖尿病と同じ状態になってしまいます。

また、がんを切除することができない場合でも、十二指腸が塞がって食事が摂れなくなるのを防ぐため、胃と小腸をつなぐ消化管バイパス手術や、胆汁の流れを良くするために胆管と小腸を繋ぐ胆道バイパス手術を行う場合があります。

その他に、黄疸の症状を改善するため、患部にステント(人口の管)を挿入し、塞がった胆管に溜まった胆汁を流すステント療法を行う場合もあります。

術後の経過観察としては、3~6カ月おきに腫瘍マーカーの測定やCTの撮影を含めた検査を受けることをお勧めしています。その後は、6~12カ月おきに、最低でも術後5年間、同様の検査を行うことをお勧めしています。

化学療法

前述のように手術でがんを取り除くことができない場合、あるいは再発した場合は抗がん剤治療が行われます。これらの切除不能や再発した膵臓がんに対する抗がん剤治療にとうつうは、疼痛などの症状を和らげる効果に加え、生存期間を延長する効果があるとされています。

また、膵臓がんを手術で取り除いた場合でも、一定期間抗がん剤の治療を受けると、再発がしにくくなったり、生存期間が延長したりすることも明らかになってきました。したがって、以前よりも、術後補助化学療法も広く行われるようになりました。

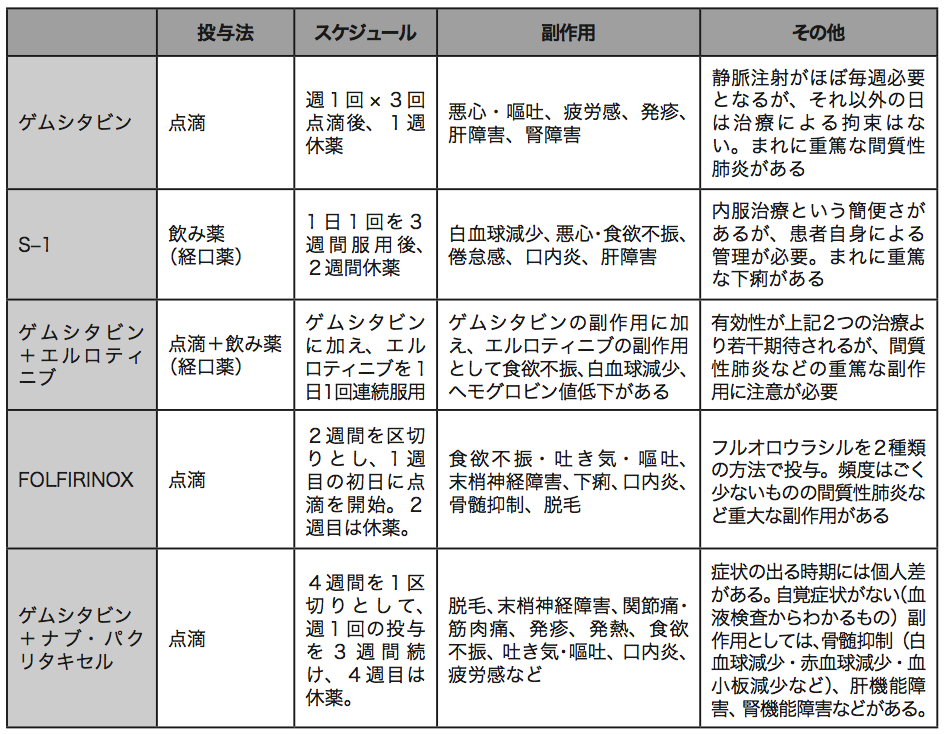

膵臓がんに対する抗がん剤治療の第一選択は次の5つです。

- 1.ゲムシタビン(ジェムザール・点滴)単独治療。

- 2.S1(ティーエスワン・内服)単独治療

- 3.ゲムシタビン+エルロティニブ(タルセバ・内服)併用治療

- 4.FOLFIRINOX(5–FU、ロイコボリン、イリノテカン、オキサリプラチン・点滴)療法

- 5.ゲムシタビン+ナブ・パクリタキセル(アブラキサン)併用治療

一般に、体調が芳しくない患者さんは1か2を、体調が良い患者さんは3・4・5をお勧めしています

ご存知のように、抗がん剤の使用には副作用が伴います。

脱毛・口内炎・下痢・吐き気……などの他にも白血球が減少して免疫力が低下しますので感染症に注意が必要です。したがって、患者さんの体調やがんの状態を考慮したうえで、適切な抗がん剤治療を選択するのが大切です。

放射線治療

放射線治療は、高エネルギーの放射線を患部に照射してがんをコントロールする治療です。明らかな遠隔転移はないものの、手術による摘出が困難な場合に行われます。抗がん

剤治療と併用する化学放射線療法は放射線治療の効果を高めることが期待できます。その化学放射線療法は、がんが進行し、手術ができない場合における標準治療の1つとして推奨されています。

ただ、昨今、遠方だと入院しなければならないこと、抗がん剤治療が進歩したこと、胃や十二指腸にも照射されてしまうと副作用が現れることなどを考え、放射線治療を行わない医療機関が増えてきました。

放射線治療の副作用は、主に放射線が照射された部位に起こります。その症状は部位や照射量によって異なります。一般的な副作用としては、皮膚の色素沈着、吐き気・嘔吐、食欲不振、白血球の減少などが挙げられます。

術後補助化学療法

2007年から開始された「膵がん切除後の補助化学療法における塩酸ゲムシタビン療法とS1療法の第III相比較試験」では、膵がん切除後に、それまで標準的に使われていた塩酸ゲムシタビンの代わりにS1を使用すると、2年生存率が53%から70%に向上する、という結果が出ました。ですから、現在はS1を用いるのが一般的です。術後、この治療を受ける場合は、1~2週間に1回、外来に来て、6カ月にわたり内服します。

再発・転移してしまった場合は、患者さんの体調に応じ、1~5のなかから治療法を選択します。その際、すでに受けた抗がん剤治療がある場合は、それ以外のものに切り替えます。ちなみに、再発しやすい部位としては、膵臓への局所再発の他に、肝臓・腹膜・肺・リ

おわりに

膵臓は、体内の脂肪を分解する膵液(膵リパーゼ)を分泌しています。ですから、膵臓がんの患者さんは、脂肪分を食べると下痢しやすくなります。加えて、膵臓がんの患者さんは糖尿病にもなりやすいとされていますので、食生活への留意が必要です。

また、担当医に治療の内容をよく聞き、不安な点やわからない点があれば十分に話し合い、納得できる治療を選択してほしいと思います。