(監修:がん研有明病院 婦人科副部長 宇津木久仁子先生)

2.卵巣がんの治療について

- 2-1.卵巣がんの治療方針

- 2-2.卵巣がんの治療――1 手術

- 2-3.卵巣がんの治療――2 化学療法

- 2-4.卵巣がんの治療で使われる薬剤

- 2-5.卵巣がん治療の合併症と副作用

- 2-6.卵巣がんの治療終了後の定期検診

- 2-7.卵巣がんの患者さんがよく気にしたり悩んだりすることQ&A

- 1.卵巣がんとは前のページ »

- 3.卵巣がんに関する記事一覧/先進医療/医療機関情報次のページ »

2-1卵巣がんの治療方針

- ⅠA期とⅠB期は手術のみ、それ以降Ⅲ期までは手術と化学療法、Ⅳ期ではまず化学療法が行われる。

卵巣がんのⅠA期とⅠB期は手術のみで治療します。ⅠC期からⅢC期は、基本的に手術と術後の化学療法が行われます。Ⅳ期はまず化学療法を行い、その結果に応じてその後の治療法を選択します。

(表)「卵巣がんの標準的な治療法」

| IA期 | 単純子宮全摘術+両側付属器切除術+骨盤リンパ節郭清術+傍大動脈リンパ節郭清術+大網切除術。IC期はその後、化学療法 |

| IB期 | |

| IC期 | |

| IIA期 | 単純子宮全摘術+両側付属器切除術+骨盤リンパ節郭清術+傍大動脈リンパ節郭清術+大網切除術+骨盤内腫瘍の切除。その後、化学療法 |

| IIB期 | |

| IIIA期 |

|

| IIIB期 | |

| IIIC期 | |

| IVA期 | まず化学療法を行い、その効果や症状によりその後の治療を決定 |

| IVB期 |

日本産科婦人科学会編『卵巣がん取扱い規約第3版』(金原出版)より作成

2-2.卵巣がんの治療――1 手術

- Ⅰ期とⅡ期では子宮と卵巣と卵管を切除し、リンパ節郭清※なども加えた手術が行われる。

- Ⅲ期では切除範囲を広げた腫瘍減量手術(デバルキング・サージャリー)が行われる。

- 腫瘍減量手術にはPDSとIDSという2つの方法がある。

※リンパ節郭清=リンパ節を切除すること

Ⅰ期、Ⅱ期の手術

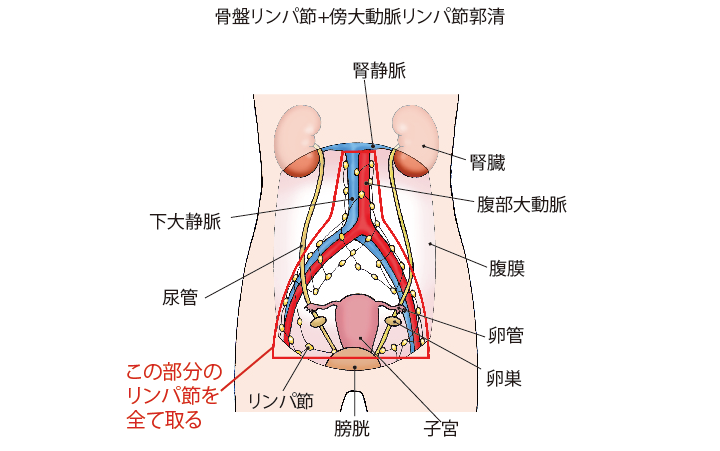

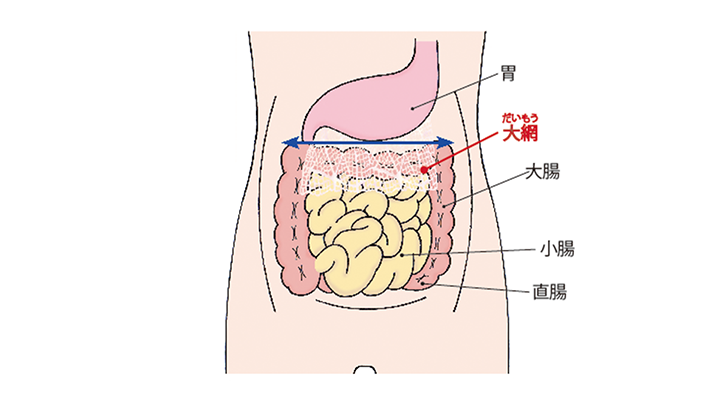

卵巣がんの根治術とよばれる基本的な手術が行われます。単純子宮全摘術と両側付属器切除術に、骨盤リンパ節郭清(せつかくせい)術、傍(ぼう)大動脈リンパ節郭清術、大網(だいもう)切除術を加えた手術です。付属器とは卵巣と卵管のことです。Ⅱ期では、骨盤内腫瘍の切除も加わります。

(図)「単純子宮全摘術+両側付属器切除術」

(図)「骨盤リンパ節郭清術 + 傍大動脈リンパ節郭清術」

(図)「大網切除術」

Ⅲ期の手術

腹膜播種(ふくまくはしゅ)※がある場合、通常の手術では腫瘍を取り切れないため、腫瘍を取り切るための腫瘍減量手術(DS=デバルキング・サージャリー)が行われます。腫瘍減量手術には、次の2つの方法があります。

※腹膜播種=お腹の中にがんが広がっている状態

PDS(プライマリー・デバルキング・サージャリー)

1回の手術で、単純子宮全摘術、両側付属器切除術、大網切除術に加え、必要に応じて、直腸やS状結腸、横隔膜、肝臓の一部、脾臓など、腹腔内でがんが広がっている部分を可能な限り切除します。その後、化学療法を行います。

IDS(インターバル・デバルキング・サージャリー)

最初に試験開腹を行います。このときは無理をせず、卵巣のみ摘出するか、卵巣がんの一部を切除するかします。その組織を調べてがんの組織型を確認し、次に抗がん剤による化学療法を行います。そして、がんが縮小してから、再度手術を行います。このときには、単純子宮全摘術、両側付属器切除術、大網切除術に加え、必要に応じて周辺臓器の合併切除を行います。

腫瘍減量手術については、PDSを中心に行っている施設と、IDSを中心に行っている施設があります。どちらの方法でも、肉眼的に見える腫瘍は、可能な限り切除します。5年生存率などの治療成績は、どちらも同じ程度です。ただ、PDSのほうが、手術時間が長く、出血量が多く、合併症も出やすい傾向があります。

卵巣がんの根治術には、骨盤リンパ節郭清と傍大動脈リンパ節郭清が含まれますが、Ⅲ期以上の場合には、リンパ節郭清は行われません。腹膜播種がある状態では、リンパ節転移が残るかどうかよりも、腹膜播種を制御できるかどうかが最も重要な問題だからです。また、化学療法を加えるため、腹膜播種に効果がある抗がん剤は、リンパ節転移にも効果があると考えられます。これも、リンパ節郭清を行わない理由の1つになっています。

Ⅳ期の手術

遠隔転移があるため、化学療法が行われますが、腹腔内の状況によっては、症状を軽減するために卵巣だけでも摘出するなど、手術を先行することもあります。患者さんの状態に応じて、ケースバイケースの治療が行われます。

2-3.卵巣がんの治療――2 化学療法

- 再発しやすいがんなので、多くの場合、再発防止のために手術と化学療法を併用する。

- 1次治療でよく行われるのは「パクリタキセル+カルボプラチン併用療法」である。

- 再発がんに対する化学療法では、再発までの期間に応じて薬剤を選択する。

卵巣がんは再発しやすいがんなので、がんが卵巣内にとどまっているⅠA期とⅠB期を除き、手術後に再発予防の目的で化学療法が行われます。ただし、ⅠA期とⅠB期でも、悪性度が高い組織型の場合には、化学療法を追加します。

卵巣がんの治療に使用できる抗がん剤には、数多くの種類があります。1次治療としてよく用いられるのは、タキサン系抗がん剤とプラチナ系抗がん剤を組み合わせた「パクリタキセル+カルボプラチン併用療法(TC療法)」です。この併用療法は、3週間ごとに投与する方法と、それを3回に分けて毎週投与する方法があります。術後化学療法では、3週を1コースとして、6コースの治療が行われます。それ以外に推奨されているのは、「ドセタキセル+カルボプラチン併用療法(DC療法)」や、シスプラチン単剤、カルボプラチン単剤などです。これらの治療に、分子標的薬のベバシズマブを組み合わせることもできます。1次治療が効かなくなった場合には、2次治療が行われます。

再発したがんに対しては、化学療法が主な治療となります。ただし、再発病巣が1つである場合は、化学療法を行い、新たな再発病巣が現れてこないことが確認できた場合は、手術で病巣を摘出することもあります。再発に対する治療で使用する抗がん剤は、前回の抗がん剤治療終了日から再発までの期間に応じて、次のように薬剤を選択します。

(表)「再発までの期間に応じた薬剤の選択」

| 再発までの期間 | 薬剤の選択方法 |

| 6ヵ月以内 | 初回の抗がん剤治療に対して抵抗性のがんであると考え、初回治療とは異なる抗がん剤を選択する。この場合には、いかなる抗がん剤にも抵抗性を示すことも考えられるので、単剤でQOL(生活の質)に配慮した治療を行う。 |

| 6~12ヵ月 | プラチナ系抗がん剤を含む多剤併用療法が推奨されている。「ドセタキセル+カルボプラチン併用療法(DC療法)」「ゲムシタビン+カルボプラチン併用療法(GC療法)」「パクリタキセル+カルボプラチン併用療法(TC療法)」などがある。 |

| 12ヵ月以降 | 初回の抗がん剤治療に効果があったと判断し、初回治療で使用した併用療法を行う。 |

卵巣がんの治療で使用できる抗がん剤の数が増えています。最近の数年で、リポソーム化ドキソルビシン、ゲムシタビン、ノギテカンなどが加わっています。これらの抗がん剤は、主に再発の治療で使われています。

2-4.卵巣がんの治療で使われる薬剤

卵巣がんの化学療法では、次のような抗がん剤が使用されます。

(表)「卵巣がんの治療で使用できる抗がん剤」

一般的な抗がん剤

| 一般名 | 主な商品名 |

| シスプラチン | ランダ、ブリプラチン |

| カルボプラチン | パラプラチン |

| ネダプラチン | アクプラ |

| パクリタキセル | タキソール |

| ドセタキセル | タキソテール |

| イリノテカン | トポテシン、カンプト |

| ノギテカン | ハイカムチン |

| エトポシド | ベプシド、ラステット |

| シクロホスファミド | エンドキサン |

| イホスファミド | イホマイド |

| ピラルビシン | ピノルビン、テラルビシン |

| エピルビシン | ファルモルビシン |

| リポソーム化ドキソルビシン | ドキシル |

| ゲムシタビン | ジェムザール |

| ブレオマイシン | ブレオ |

| ビンクリスチン | オンコビン |

| ビンブラスチン | エクザール |

分子標的薬

| 一般名 | 主な商品名 |

| ベバシズマブ | アバスチン |

2-5.卵巣がん治療の合併症と副作用

- 卵巣がんの手術で慢性的なリンパ浮腫が起こるのは、約2割の人である。

- リンパ浮腫が起きたら、リンパドレナージや弾性ストッキングで早めに対応することが大切。

手術によって起こる合併症

卵巣がんの手術を行うと、それまで流れていたリンパ液が停滞することで、脚に一過性のリンパ浮腫が起こります。手術後1週間から10日目頃に、脚がむくんでくるのです。手術を受けた人の7~8割程度に起こります。これは一過性のもので、停滞したリンパ液は別のルートから流れていくようになり、症状は自然と消えていきます。問題となるのは慢性的なリンパ浮腫で、手術を受けた人の約2割に起こります。

リンパ浮腫は、長時間の立ちっぱなしや正座がきっかけとなり、発症することがよくあります。こうしたことを避け、適度に運動することが予防に役立ちます。

むくみ始めたら、早めに治療を開始することが大切です。皮膚を清潔に保つ、リンパドレナージを行う、弾性ストッキングをはく、弾性ストッキングをはいて運動する、といったことが推奨されています。

化学療法によって起こる副作用

卵巣がんの化学療法で使われる主な抗がん剤には、次のような副作用があります。

(表)「卵巣がんの治療使用する抗がん剤の主な副作用」

| 薬剤名 | 主な副作用 |

| シスプラチン | 腎機能障害。吐き気・嘔吐。 |

| カルボプラチン | 白血球減少。腎機能障害は軽度。 |

| ネダプラチン | 腎機能障害(シスプラチンより軽度)。白血球減少。 |

| パクリタキセル | 末梢神経障害による筋肉痛、関節痛、しびれ。脱毛。 |

| ドセタキセル | 浮腫。末梢神経障害は少ない。脱毛。 |

| リポソーム化ドキソルビシン | 手足症候群※。口内炎。 |

| エピルビシン | 骨髄抑制※。吐き気・嘔吐。 |

| シクロホスファミド | 骨髄抑制※。出血性膀胱炎。吐き気・嘔吐。 |

| イホスファミド | 出血性膀胱炎。脱毛。吐き気・嘔吐。 |

| ブレオマイシン | 肺毒性※。皮膚の色素沈着。発熱。 |

| イリノテカン | 骨髄抑制※。下痢。吐き気・嘔吐。 |

| エトポシド | 骨髄抑制※。口内炎。脱毛。 |

| ノギテカン | 好中球減少。 |

| ゲムシタビン | 骨髄抑制※。消化器症状。 |

| ベバシズマブ | 血栓。たんぱく尿。高血圧。消化管出血・穿孔(せんこう)※。創傷治癒遅延※。 |

※手足症候群=手足が赤くなったり、皮膚がむけたりすること

※骨髄抑制=白血球、赤血球、血小板が減少すること

※肺毒性=呼吸困難など肺に障害が及ぶこと

※穿孔=穴があくこと

※創傷治癒遅延=傷の治りが遅くなること

2-6.治療終了後の定期検診

卵巣がんは再発しやすいがんで、特に治療後2~3年での再発が多くみられます。そこで、治療が終了した後も定期的に受診し、再発をチェックすることが大切です。最初の3年間は1ヵ月毎、それ以降5年までは3ヵ月毎、それ以降10年までは6ヵ月~1年毎に受診して再発をチェックします(がん研有明病院の場合)。

2-7.卵巣がんの患者さんがよく気にしたり悩んだりすることQ&A

- Qセカンドオピニオンは、すべき?

- A

- 担当医の意見が第一の意見であるのに対し、他の医師の意見をセカンドオピニオンと呼びます。すべての患者さんがセカンドオピニオンを聞きに行ったほうがよいわけではありません。担当医の説明を聞き、自分で納得できればそれで十分である場合も多いでしょう。しかし納得がいかない場合には、これまでの治療経過・検査結果・今後の予定などを担当医に記載してもらい、別の医師の意見を聞くのもよいでしょう。そして、その結果を担当医に持ち帰って相談するのがベストです。

- Q手術後、仕事に復帰するまでの期間は?

- A

- 子宮と卵巣を摘出するだけの手術であれば、手術後4~6週間ほどで、仕事に復帰することができます。早い人では、3週間ほどで復帰する人もいます。卵巣と子宮だけでなく、骨盤リンパ節・傍大動脈リンパ節などの郭清を行った人や、骨盤内臓器の合併切除も行った人は、もう少し静養する期間を長くとります。仕事に復帰するのは、手術から2~3ヵ月後が目安になります。ただし、抗がん剤の使用状況によって静養期間は異なります。

- Q妊娠する能力を失わない治療法はありますか。

- A

- 卵巣がんのⅠA期(がんが片方の卵巣に限局している)で、悪性度の低いがんであれば、妊孕性(にんようせい)を温存した手術法があります。卵巣がんの根治術では子宮と両側の付属器(卵巣と卵管)を切除しますが、子宮とがんができていない側の卵巣と卵管を残すのです。つまり、がんができている側の卵巣と卵管を切除します。同時にリンパ節郭清※を行うこともあります。ただし、リスクのある治療法なので、よく説明を受けてリスクを理解し、それでも本人が望む場合に行われます。

※リンパ節郭清=リンパ節を切除すること