第55回日本癌治療学会学術集会レポート

大腸がん治療の副作用に対する新しいアプローチ

それぞれに適したがん医療を選ぶ時代

日本癌治療学会は、がん領域における日本最大級の学会である。がんの予防・診断・治療に関する研究について、その連絡、提携および促進を図り、がん医療の進歩や普及に貢献してきた。この学会の第55回学術集会が、2017年10月20日~22日の3日間、「それぞれの癌、それぞれの生」をテーマに、横浜市の「パシフィコ横浜」で開催された。

近年のがん医療では、たんぱく質やゲノムなどを分析し、がんの診断や予後予測を行って、それを治療につなげるようになってきた。さらに、さまざまな治療法が開発されることにより、今回の学術集会のテーマである「それぞれのがん」に対し、適切な治療法が選択できるようになってきたのである。

その一方で、がんを乗り越えた人や、今まさにがんと闘っている人にとっては、「それぞれの生」を重視したケアが必要とされている。今回は、患者の「生」に大きく関わる副作用に注目し、副作用ケアに関する研究を集めた「大腸・チーム医療」のセッションを紹介する(表1)。

キノコの菌糸体や発酵成分に関しては、講演が2つ、一般口演が6つあった。そのうち、免疫やがん領域に関わる講演が1つ、一般口演が5つあり、補完代替医療、特に免疫やがん領域におけるキノコの菌糸体や発酵成分に対する関心の高さをうかがうことができた。

以下に注目された発表について、その内容を簡単にまとめてみた。

このセッションの6つの演題は、すべて大腸がんに関連したものだが、治療法は数種類の化学療法や抗体療法などが含まれている。それによって生じるさまざまな副作用に対して、ケアの有用性などが調べられているのである。

報告された内容を紹介していくことにしよう。

演題1

末梢神経障害の症状持続期間

大腸がんの術後補助化学療法では、オキサリプラチンを含む併用療法が行われるが、この抗がん剤を使用すると、副作用として末梢神経障害が起きやすい。その症状が、どのくらいの期間持続するのかを調べる研究が行われた。

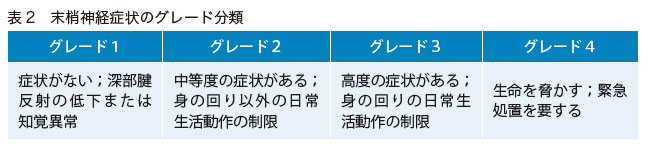

この治療を受けた患者25人のうち、末梢神経障害が現れたのは21人だった。そのうち6人は症状が消え、治療が終了しても症状が残っていたのは15人。この15人の症状の程度は、グレード1が6人、グレード2が6人、グレード3が3人だった(表2)

症状が消えた6人のうち、2人は補助療法終了とほぼ同時に症状が消失、4人は補助療法終了から3カ月以内に症状が消失していた。症状が残った15人について調べると、症状の平均持続期間は15.9カ月だった。特にグレード2になると、年単位で症状が持続することが明らかになった。

末梢神経障害は補助療法終了後も持続し、QOL(生活の質)を大きく低下させることがある。患者さん自身がそのことを十分に考慮して、治療法を選択できるようにしていく必要がある。

演題2

QOL、末梢神経症状に対するシイタケ菌糸体の効果

シイタケ菌糸体(LEM)のがん治療における有用性についての研究が紹介された。シイタケ菌糸体に関しては、これまでにも、乳がんの術後補助化学療法を受ける患者さんを対象に、プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験が行われ、QOL(活動性)を改善することや、免疫抑制細胞の割合を改善する傾向があることなどが報告されている。

今回の研究は、大腸がんの術後補助化学療法として、XELOX療法*1を受ける患者さんを対象としている。XELOX療法にシイタケ菌糸体を併用することによって、QOLがどのように改善するかを評価するため、プラセボを用いた二重盲検調査が行われた。

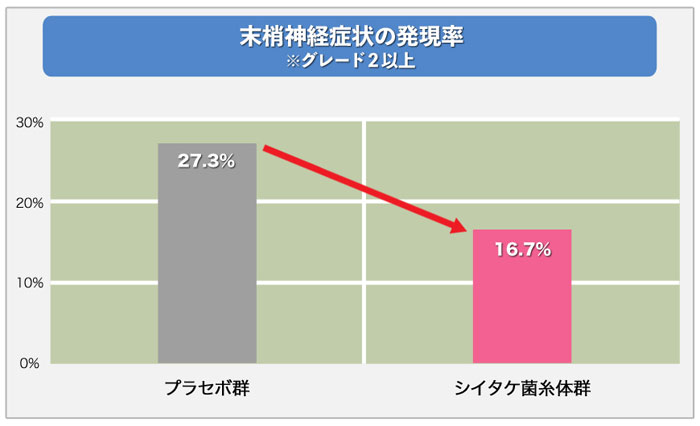

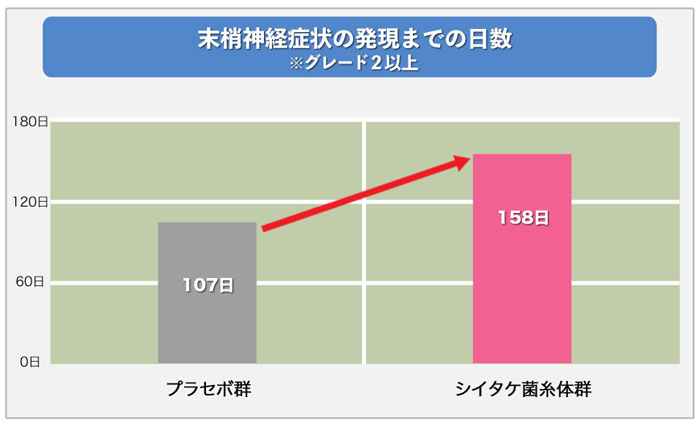

XELOX療法では、副作用として末梢神経症状が出ることが多い。グレード2以上の末梢神経症状が発現したのは、シイタケ菌糸体群で16.7%、プラセボ群で27.3% だった。統計的に有意な差ではなかったが、シイタケ菌糸体群に症状の発現を抑える傾向が認められた。また、グレード2以上の末梢神経症状が現れるまでの日数(中央値)は、シイタケ菌糸体群が158日、プラセボ群は107日で、シイタケ菌糸体群に末梢神経症状の発現を遅らせる傾向が認められた(表3・表4)。

表3

表4

QOLに関しては、両群に有意差は認められなかった。

*1:XELOX療法=カペシタビン+ オキサリプラチンの併用療法

演題3

経口抗がん剤による悪心を調査

大腸がんの化学療法では、フッ化ピリミジン系抗がん剤が使われることが多い。経口剤なので自宅で服用するため、副作用の把握が遅れることがある。そこで、大腸がんでフッ化ピリミジン系抗がん剤(S ‒ 1、カペシタビン)の治療を受ける患者さんを対象に、悪心の発生パターンを調べる研究が行われた。

経口抗がん剤の「単剤群」と、経口抗がん剤と他の抗がん剤を併用する「併用群」に分け、それぞれの悪心の発生パターンを調べた。いずれも「2週内服・1週休薬」の投与スケジュールで、2コース目までを調べた。

単剤群では、内服1週目に悪心はなく、2週目になると悪心が現れ、休薬期には消失した。1、2コースとも同様のパターンだった。併用群では、4日目に悪心のピークがあり、その後なだらかに軽減した。2コース目のほうが悪心の頻度が増した。

悪心発生パターンの解析により、原因薬剤を特定でき、投与量の減量など、対策を検討することが可能になると考えられる。

演題4

悪心・嘔吐に対する制吐剤の効果

化学療法の副作用として起こる悪心・嘔吐は、QOLの低下や、治療拒否を招いてしまうことがある。そこで、オキサリプラチンを含む化学療法を受けている女性の大腸がん患者さんを対象に、制吐剤パロノセトロンの有効性を調べる研究が行われた。パロノセトロンは第2世代の5HT3受容体拮抗薬である。

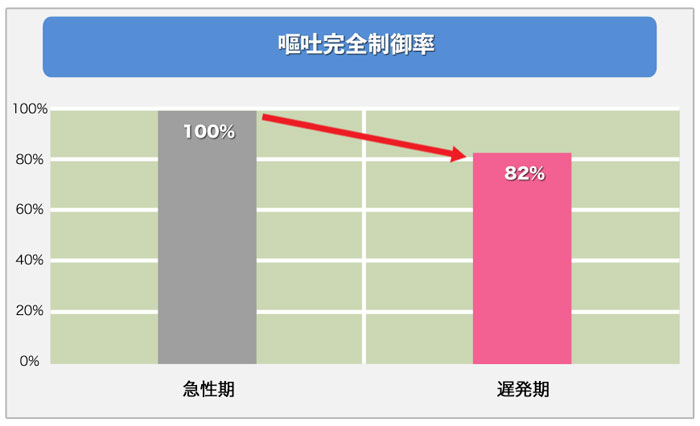

抗がん剤の投与から24時間以内を「急性期」、24~120時間を「遅発期」として、悪心や嘔吐がどの程度現れたかを調べた。その結果、嘔吐完全制御(嘔吐なし・悪心なし~軽度・レスキュー治療なし)率は、急性期が100%、遅発期が82%だった。

また、嘔吐完全抑制(嘔吐なし・レスキュー治療なし)率も、急性期が100%、遅発期が82%だった(表5)。

この結果から、オキサリプラチンの治療を受ける女性患者さんの悪心・嘔吐は、パロノセトロンを使用することで、急性期も遅発期も良好に制御できることが明らかになった。

演題5

末梢静脈投与による血管痛軽減の試み

大腸がんの化学療法において、オキサリプラチンは中心的な薬剤となっている。末梢静脈からも投与可能だが、その場合には血管痛が起きやすい。患者さんにとって苦痛であるばかりでなく、治療継続にも影響を及ぼすことになる。そのためさまざまな対策が行われており、効果を評価する研究が行われた。

全例に穿刺部位を温める「温罨法(おんあんぽう)」(温かい薬や温水により行う湿布療法)を行い、患者さんの希望により、ステップ1では「輸液の加温」を、ステップ2では「デキサメタゾンの混注投与」を、ステップ3では「ブドウ糖液とデキサメタゾンの側管投与」を行った。

オキサリプラチンの末梢静脈投与を受けた67人の、のべ290回の投与について調べた。温罨法のみで治療を継続したのは6人で、ステップ1まで要したのが21人、ステップ2まで要したのが14人、ステップ3まで要したのが26人であった。温罨法や輸液の加温で軽快しない血管痛に、デキサメタゾン混注投与や、ブドウ糖液とデキサメタゾンの側管投与は有効だった。

一方で、解決しない症例もあった。これらには追加の対策を検討する必要がある。

演題6

副作用のざ瘡様皮疹と 皮膚の油分・水分値

大腸がんの治療に抗EGFR抗体薬が使われるようになっている。この薬による皮膚障害には、皮膚乾燥、爪囲炎、ざ瘡様皮疹があり、悪化を防ぐには皮膚の保湿が重要とされている。ざ瘡様皮疹は、乾燥肌や脂性肌の場合に悪化しているイメージがあるため、皮膚の油分・水分値との関連性を調べる研究が行われた。

その結果、皮膚の油分はざ瘡様皮疹のグレードと相関がなく、水分値に関しても相関は見られなかった。しかし、皮膚障害のグレードが低い患者さんでは、皮膚の水分値が高い状態を保持し、値の変動が少ない傾向にあった。また、グレード0で症状がない患者さんの皮膚の水分値は、全員が59%以上を保持しているという結果になった。

皮膚の水分値が理想値に近い状態を保っていた患者さんは、皮膚のバリア機能とターンオーバーを保てたことにより、症状が悪化しなかったと考えられる。水分値を高く保つスキンケアを取り入れることで、症状の悪化を防げる可能性が示唆された。

求められているのは それぞれの副作用ケア

個別化医療が進んだことにより、それぞれの人に最も適切な治療が行われるようになってきた。当然、副作用対策にも、個別化医療が取り入れられる必要がある。一人一人に現れる副作用をケアするため、医薬品のみならず、シイタケ菌糸体のような有用な食品成分を活用したり、皮膚の保湿などを行ったりする幅広い副作用ケアの研究が進められている。

また、服薬の事前指導、皮膚のケア、有用成分の摂取などは、担当の医師だけでなく、薬剤師や看護師なども加わり、チームによって包括的に実施されている。「大腸・チーム医療」の一般口演を聞き、こうした医療が今後ますます重要になってくる、という印象を持った。