第23回日本乳癌学会学術総会レポート

薬物療法の厳選口演は副作用やQOLが中心

7月2日~4日の3日間にわたり、「第23回日本乳癌学会学術総会」が東京国際フォーラムで開催された。日本乳癌学会は、50年余りの歴史を持つ乳がん治療に関する日本最大の学会である。学術総会では、毎年、乳がん治療の最前線といえる研究成果が発表されている。

今回は1915題もの演題登録があり、その中で55演題が厳選口演に選ばれている。治療法別に見ると、最も演題登録が多かったのは「薬物療法」で359演題。その中の厳選演題は、わずか5演題だった(表1)。

表1日本乳癌学会 学術総会 「薬物療法」厳選口演5題

| 口演内容 | 口演者 |

|---|---|

| 乳癌nab-PTX化学療法※1の抹消神経障害に対する圧迫療法※2は皮膚微小循環の恒常性を改善する | 長崎県島原病院 外科 大野 毅 |

| Adjuvant アナストロゾールにおける関節症状、血管運動症状の発現および治療中止に与える因子 – 試験 JP-SAVS- |

関西労災病院 乳癌外科 柄川 千代美 |

| 乳癌術後薬物療法施行患者のQOL、副作用軽減、免疫指標に及ぼすLEM※3の効果に関する臨床研究 | 下関医療センター 乳腺・甲状腺外科 長島 由紀子 |

| がん薬物療法を受ける女性患者の外見変化に対する看護支援プログラム介入がもたらす効果について | 聖路加国際病院ブレストセンター 大畑 美里 |

| 転移・再発乳がんに対するタモキシフェンのCYP2D6遺伝子型に基づく個別化投薬と固定用量の比較研究 | 虎ノ門病院 臨床腫瘍科 高野 利実 |

※1 nab-PTX化学療法=抗がん剤治療

※2 圧迫療法=加圧スリープ・ストッキングを着用すること

※3 LEM=シイタケ菌糸体のこと

内容を見ていくと、5演題中4演題が、副作用やQOL(生活の質)に関する研究である。薬物療法分野の厳選口演がこのような演題だったところに、乳がん治療の現在の状況を読み取ることができそうだ。

近年、ホルモン剤や抗がん剤の進歩により、薬物療法は乳がん治療を大きく変貌させてきた。進行再発乳がんの生存期間は着実に延び続け、術前術後の補助療法により再発予防でも大きな改善が見られている。こうした段階に達したことで、副作用やQOLに目が向けられるようになったのだろう。生存期間を延長することや、再発を防止することが重要なのはもちろんだが、治療を受ける患者さんが副作用で苦しまないことや、QOLを維持できることも、同じように重要なのである。

末梢神経障害を加圧することで防ぐ

厳選口演の5演題がどのような報告だったかを、簡単にまとめてみよう。

◆演題①末梢神経障害を防ぐ

抗がん剤ナブパクリタキセルを使った治療では、副作用としてしびれなどの末梢神経障害が現れることが多い。QOLの低下につながる深刻な副作用だが、抗がん剤を点滴するときに加圧スリーブと加圧ストッキングを24時間着用し、予防薬(牛車腎気丸、メコバラミン、ラフチジン)を21日間服用することで抑制することができる(表2)。

表2

| 調査対象 | 調査方法 | 結果 |

|---|---|---|

| 2012年6月~2013年8月 3週毎に nab-PTX 260mg/㎡を投与した22例とし、健常者25例を対象とした | nab-PTXの投与直前から腕と脚に加圧スリーブ/加圧ストッキングを24時間、着用した | nab-PTX 22例で、ストッキング着用で、神経障害を抑制する効果が示された。また、着用前後で比較すると、加圧スリーブ、加圧ストッキング着用後で血流量が、優位に増加していた |

※ nab-PTXとは、ナブパクリタキセルといい、抗がん剤の1種。

※ 加圧スリーブ・加圧ストッキングとは、脚や腕に段階的な圧力を加えて、血流やリンパの流れを改善する器具のこと。

加圧スリーブを加圧ストッキングがなぜ効果的なのかを調べるため、ナブパクリタキセル投与群と健常者群の2群について、皮膚血流を調べた。その結果、ナブパクリタキセル群では、着用前の血流が健常者群より明らかに劣っていた。また、ナブパクリタキセル群について、着用前後の血流を比較すると、着用することで血流が回復することが明らかになった。ナブパクリタキセル群の着用後の血流は、健常者群の血流とほぼ同等だった。

これらの結果から、ナブパクリタキセルによる末梢神経障害は、血流が低下して薬剤が末梢に滞留することで生じると考えられる。加圧ストッキングなどの圧迫で血流を改善することで、薬剤が滞留しないため、末梢神経障害が抑えられるのだと考えられている。

◆演題②ホルモン剤副作用のリスク因子

乳がんの術後のホルモン療法として、アナストロゾールが使われることがある。アナストロゾールなどのアロマターゼ阻害剤は、閉経後の人に使われる薬剤で、副作用としては関節症状や血管運動症状(ほてりやのぼせなど)が知られている。これらの症状は、QOLに大きく影響し、治療中止につながることもある。そこで、術後補助療法でアナストロゾールを使用している人を対象に、どのような人に関節症状や血管運動症状が起こりやすいのかを調べた。

その結果、関節症状がある人は、ない人に比べ、「若い」「術前後化学療法を受けている」といった傾向が見られた。血管運動症状がある人は、ない人に比べ、「BMIが高い」「更年期障害あり」といった傾向が見られた。

抗がん剤治療中も仕事・余暇を楽しめるように

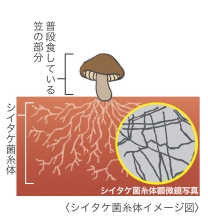

◆演題③シイタケ菌糸体でQOLを維持

LEMはシイタケ菌糸体の抽出物である。乳がん術後補助化学療法の施行患者で、QOL、免疫機能が維持されることを一次研究で明らかにしている。そこで、乳がんの術後補助化学療法を受ける患者さんを対象に、LEMの副作用軽減効果と免疫に対する効果を調べるため、ランダム化二重盲検比較試験を行った。

対象者をランダムに2群に分け、一方にはLEM配合錠剤、もう一方にはプラセボ錠剤を、化学療法を開始してから6週間連日投与した。そして、治療開始前と1、3、4、6週間後の計5回、QOLや免疫機能について評価を行った(表3)。

表3

| 調査対象 | 調査方法 | 結果 |

|---|---|---|

| 乳癌術後補助薬物療法としてFEC/ECまたはFAC/AC療法を施行する患者を対象とした | ランダム割付で実施。 薬物療法1、2コース目においてLEM配合錠剤、または、プラセボ錠剤を薬物療法開始後6週間連日投与した |

QOLトータルスコアにおいて、プラセボ群は6週間後において有意に低下していたが、LEM摂取群では低下はなかった。 また、仕事ができるなどの活動性スコアにおいても、プラセボ群は有意に低下したが、LEM群では低下はみられなかった。 |

※ FEC/EC/FAC/ACとは、アンスラサイクリン系抗がん剤を中心とした抗がん剤を併用する治療法のこと。

※ LEMとは、シイタケ菌糸体の抽出物のこと。

シイタケ菌糸体とは、シイタケの根にあたる部分になる。

QOLはFACT-BRMという調査票で評価した。そのトータルスコアにおいて、2コース終了時(6週後)に、プラセボ群ではQOLが有意に低下していたが、LEM群では低下は観察されなかった。

活動性スコア(仕事ができる、余暇を楽しめるなど)では、プラセボ群は1、2コースとも抗がん剤投与の1週間後(1週後、4週後)に低下した。これに対し、LEM群では、1、2コースを通じて低下が見られなかった。

これらの結果は、補助化学療法を受けている患者さんのQOL低下が、LEMによって抑えられることを示している。

免疫機能に関しては、リンパ球に占める免疫抑制細胞(Treg)の割合は、2コース終了時に両群とも増加した。つまり、がんを攻撃する免疫が働かなくなる免疫抑制の傾向が強まっていた。ただし、LEM群の免疫抑制細胞の増加はプラセボ群に比べて抑えられており、免疫が働きやすい状態に保たれたと考えられる。

◆演題④外見変化に対する看護支援

乳がんの化学療法では脱毛などの外見変化により、患者さんは心理的苦痛を抱え、QOLが低下することが多い。そこで、メイク技術にとどまらない心理教育的な内容も含む「ソーシャル・ビューティ・ケア・プログラム」を開発し、その効果や有効性を調べた。プログラムは、脱毛へのケアやメイクの工夫など、3回のセッションで構成されている。

プログラム開始前、終了直後、終了1カ月後に、QOLなどについて調べた。その結果、スコアの変化に統計学的な有意差はなかったが、プログラムを行うことによるQOL維持効果が見られた。

◆演題⑤遺伝子型による個別化投薬

乳がんのホルモン療法で広く使われているタモキシフェンは、体内で代謝され、エンドキシフェンとなって作用する。この代謝には、CPY2D6という遺伝子が関わっている。ところが、日本人の約7割は、酵素活性が低下もしくは欠損している変異型の遺伝子を持っている。これまでの研究で、タモキシフェンによる術後補助療法では、変異型の患者は無再発生存期間が短いことが明らかになっている。

そこで、変異型の患者にタモキシフェンを40㎎(通常の2倍)投与する治療の有用性を調べることになった。変異型の患者は、40㎎投与群と20㎎投与群にランダムに分けられ、変異のない野生型の患者には20㎎が投与された。これによって、変異型では40㎎群の優越性を検証するのである。また、変異型の40㎎投与群と、20㎎投与の野生型が、同等の治療効果であることを確認する。

この臨床試験は現在進行中で、まだ結果は出ていない。結果によっては、遺伝子型によってタモキシフェンの投与量を変える個別化投薬が始まることも考えられる。

がんの薬物療法はやさしい治療へ

乳がんの薬物療法は年々進歩を続けている。今回の厳選口演を聞いていると、ただ有効性を追求するだけでなく、副作用軽減やQOLの維持を重視する方向へと進もうとしていることが実感できた。こうした研究が続けられることで、がんの薬物療法は、今よりもやさしい治療へと変わっていくのだろう。