第36回 がんの放射線治療の副作用とその対策

~主な適応と照射範囲の設定法 その⑩ 前立腺がん~

放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。

しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。

そのような趣旨で連載している36回目は、以前、本連載でも取り上げました「前立腺がん」の新たな知見などを盛り込みながら概説します。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。

多岐にわたる「前立腺がんの治療法」

ご存じのように、前立腺は男性だけが持つ臓器です。この膀胱の下にある臓器は、尿道を取り囲んでいます。また、一部が直腸に接しているので、直腸の壁越しに指で触れることができます。そのため、肛門から直腸に指を入れ、前立腺に触れることでがんの可能性があるかを調べる直腸診が可能なのです。

その前立腺にできる悪性腫瘍、つまり前立腺がんは、比較的、高齢男性に多い疾患です。欧米においてはその多くの国で男性のがん患者のなかで最も多いがん種です。それに対し、アジアの国々では比較的、少ない病気でした。しかし、日本では最も増加しているがん種の一つです。その要因として「生活の欧米化」が挙げられています。それでも、早期に発見されればそれほど恐ろしいがん種ではありません。10年生存率も、最も低い膵がんが5・1%に対し、最も高い前立腺がんは94・5%だったというデータもあります。

こうした前立腺がんの治療法はさまざまなものがあります。前立腺の内部にがんが留まる限局性前立腺がんに対しては、手術療法(前立腺全摘術)、腹腔鏡下前立腺全摘術、外部放射線治療(以下=放射線治療)、密封小線源治療、高密度焦点式超音波治療などの根治的な治療法が主に行われています。また、局所進行がんや転移がんに対しては内分泌治療が行われることが多いです。

こうした前立腺がんは、外腺に発生する「腺がん」がその大部分を占めます。その腺がんには一般に放射線が効きにくいとされていますが、前立腺がんは放射線感受性が良好ながん種の一つです。

従来、日本における前立腺がんの治療は、手術や内分泌(ホルモン)療法が中心でした。けれども、欧米では以前より放射線治療は、手術と並ぶ根治的治療法として認識されていました。そして、今世紀に入り、日本でも放射線治療が根治的治療法の一つとされてきました。

その「前立腺がんに対する放射線治療」は、一般の外部照射だけでなく、強度変調放射線治療(IMRT)や密封小線源治療、粒子線治療など、新しいものが積極的に行われています。選択肢が多いのも、前立腺がんに対する放射線治療の特徴です。

前立腺がんの根治的標準治療として適応

1980年代から行われてきた数多の前向きランダム化比較試験によって、外部放射線治療は前立腺がんの根治的標準治療の一つとして確固たる立場を築いています。手術が早期の前立腺がんに適応になるのに対し、放射線治療は早期から局所進行期まで適応になります。

放射線治療は、手術に比べて低侵襲性が好まれて用いられるのが大部分です。そして、放射線治療は、昨今の照射技術の進歩によって正確な線量投与が可能になり、有害事象が減少するとともに、腫瘍に対する効果が高まってきてもいます。

前立腺がんに用いられる放射線治療の標準的な線量は、72Gy/36分割から80Gy/40分割の間です。その照射範囲は、リンパ節転移がない場合には前立腺局所とリスク分類に応じて精嚢を含みます。それに対し、リンパ節転移がある場合には内分泌療法を先行させるとともに骨盤リンパ節を含んで途中まで照射し、途中から前立腺局所に絞ります。最近では、1回の線量を増加して総線量を低下させ、それをもって治療期間を短縮させる寡分割照射が行われています。その1回の線量は2・5~4Gyの中程度寡分割照射と、5~10Gyの超寡分割照射(体幹部定位照射)に大別できます。中程度寡分割照射は、低リスク・中リスクの患者さんにおいて、通常分割照射とほぼ同等の抗腫瘍効果を得たと報告されています。超寡分割照射は、低リスクの患者さんにおいて通常分割照射と同等の抗腫瘍効果があったと示唆されています。どちらにしてもわが国では保険収載されています。ただし、総体的に線量鮮度が上がってしまう尿道への有害事象の点においては長期の経過観察が必要であり、注意深く行われるべきです。

また、粒子線治療(陽子線・炭素線)も前立腺がんに対して有望な治療法とされ、平成30年度より保険収載されています。ただし、粒子線治療とX線治療との直接比較はされておらず、その優劣がわかっていないのが現状です。

中リスク・高リスクの場合、ホルモン療法に放射線治療を併用

前立腺全摘術を行った後、前立腺がんが被膜を越え、切除断端が陽性になった場合、あるいは精嚢への浸潤が認められた場合には、術後に腫瘍のあった場所に術後放射線治療を行うことがあります。その際の放射線の総線量は60~64Gy程度とされています。

また、前立腺がんの手術後のPSA(血液中にある前立腺に特異的なタンパク質の一種「前立腺特異抗原」)の値をモニターし、一旦0・2ng/㎖未満に低下したものが、再び0・2ng/㎖を超えた場合は前立腺がんの再発を疑い、放射線治療を施行します。その際の照射範囲は術後アジュバント放射線治療と同じく、腫瘍があった場所に対して照射を行います。その放射線の総線量は64~70Gyとされます。治療開始時のPSA値が低いほうが根治性が高く、0・5ng/㎖以下で治療をスタートさせることが推奨されています。

中リスクの場合、3~4カ月のネオアジュバントの内分泌療法(ホルモン療法)を先行し、その後に放射線治療と内分泌療法を併用します。私が放射線科部長を務める都立駒込病院では、その1回の線量は2Gyを週5回(計38回・総線量76Gy)の治療を行っています。この中リスクの場合には、放射線治療を併用させて間もなくして、内分泌も終了させ、そのまま経過観察に入ります。

一方、高リスクの場合も、3~4カ月のネオアジュバントの内分泌療法を先行し、その後に放射線治療と内分泌療法を併用します。当院においては、中リスクの場合と同様に総線量76Gyの放射線治療を行っています。ただし、高リスクの場合には、放射線治療の併用後も、約2年間にわたり内分泌療法を併用します。なお、低リスクの場合には、内分泌療法を併用しないのが一般的です。

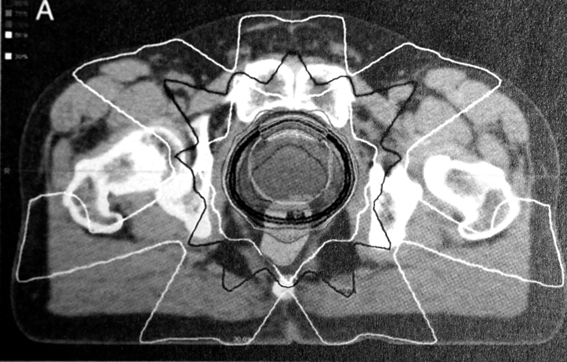

放射線治療の領域における照射技法は、従来の3次元原体照射からIMRTが行われるようになりました。その結果、線量分布が飛躍的に改善されたのです(図1・図2参照)。そして、72Gy以上への線量の増加が可能になり、生化学的非再発率も向上しました。

図1 3次元原本照射

図2 IMRT

IMRTを用いることで直腸への線量を大幅に減らすことができる

さらに、昨今の治療精度の向上には、治療の直前に治療室内でCTを撮り、治療計画時に撮影したCTと比較し、計画時の位置のズレを補正します。そのうえで、治療に移行します。この技術は「画像誘導放射線治療(IGRT)」と呼ばれています。

強度変調放射線治療では腫瘍に一致した線量分布を取らせるので、画像誘導放射線治療を実施することによって、正確に線量投与が行われていることが担保されるのです。

有害事象の評価

前立腺がんの放射線治療後の再発の指標は、PSA値の推移です。PSAは前立腺がんの他に正常な前立腺組織からも分泌されています。とりわけ、内分泌療法を行った症例では、内分泌療法の終了後に正常な前立腺組織の機能が回復し、PSA値が上昇してきます。その大部分は0・5~1ng/㎖前後で一定化しますが、その数値を超えて2ng/㎖、3ng/㎖と上昇してくる場合には再発を疑います。

また、有害事象の評価では、放射線治療による直腸炎として直腸からの出血が、放射線治療が終了してから半年から2年後くらいに生じ、数年間にわたって持続することがあります。その場合には、まず血管増強薬や止血薬、ステロイドなどを投与します。難治性のケースでは、レーザーで焼灼することもあります。この直腸からの出血はIMRTが普及してきて、大幅に減少しています。

泌尿器系の有害事象は主に尿道への被曝が原因で起こります。その際、照射中の頻尿は時に1日10回以上となりますが、治療後には徐々に元に戻っていきます。

放射線による治療後の2次がんの発生としては、膀胱がんや直腸がんの発生が報告されています。その頻度は決して高くはないものの、尿の細胞診や大腸内視鏡検査のときに適応になることも心得ておくことが得策です。

過剰治療を避けるべきケース

放射線治療後の再発には生化学再発と臨床的再発があります。現時点では、生化学再発は、放射線治療を行った後、PSAが最低値になった後、最低値から2ng/㎖以上の上昇が見られた時点が再発と定義することが標準になっています。それに対し、臨床的再発は、画像診断などで局所再発、あるいは転移が発見されたものです。その発見された時点をもって再発と定義されます。

根治的放射線治療の後の再発に対しては、経過観察もしくは内分泌療法が選択肢となります。これらの症状の予後は一般に不良ではなく、転移出現までの平均は5・4年、前立腺がん死までの平均は10・5年と報告されています。したがって、転移の出現や前立腺がん死を防ぐ治療と同時に、過剰治療を避けることも必要です。とりわけ、生検時のグリソンスコア(前立腺針生検で採取した組織を顕微鏡で検査し、がんの悪性度を判断するのに用いられる評価指標。がん細胞の悪性度を2~10点に分類している)が8~10、臨床病期がT3b~T4、PSA値の倍加期間が3カ月未満、治療から再発までの期間が3年以内というような予後不良因子を持たないケースに対しては過剰治療を避けるべきです。

また、前立腺がんの局所治療としては、前立腺全摘術、凍結療法、組織内照射、集束超音波治療法(HIFU)などが挙げられます。けれども、いずれも未だ前向き比較試験による結果はなく、強く推奨されるものではありません。

放射線治療による前立腺がんの骨転移への反応は良好

前立腺がんの症状緩和を目的とした放射線治療には、骨転移による疼痛や脊髄圧迫を緩和する治療、尿道閉塞を解除する治療などがあります。

放射線治療による前立腺がんの骨転移への反応は良好で、通常の30Gy/10分割の治療で、ほぼ再発なく治療ができます。それと、脊椎圧迫症の治療も一般のがんの治療と異なり、除圧術を必要とせずに内分泌放射線療法で緩和できるケースも少なくありません。

また、尿道閉塞に関しては、やはり30Gy/10分分割の照射で治療します。この成功率は高いのですが、もし他の病変がなければ、根治的な放射線治療を行うこともあります。

骨転移治療に関しては、最近ではゾーフィゴ(骨転移を有する前立腺がんの治療薬として開発されたα線放出放射性医薬品)という骨親和性のラジオアイソトープを用いた内用療法も検討されます。ゾーフィゴは予後を延長するというデータが出ています。

今回は、前立腺がんの放射線治療の概要を紹介しました。放射線治療の技術の進歩によって、治療成績は確実に向上しています。さらに、臨床的な知見の集積により、症例によって最適な治療が施されつつあります。近い将来には、さらに進んだ治療ができるようになっていることでしょう。

唐澤 克之(からさわ・かつゆき)

1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。