第40回 がんの放射線治療の副作用とその対策

~肺がんの有害事象の軽減に寄与するIMRT~

放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。

しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。

そのような趣旨で連載している40回目は、「肺がんの有害事象の軽減に寄与するIMRT」というテーマで述べさせていただきます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。

数多の高精度放射線治療装置を導入し、さまざまながん種で治療成績の向上を目指す

放射線治療はこの20~30年の間で、著しい発展を遂げてきたがん治療です。CT・MRI・PET–CTなどの画像診断技術の進歩や、どのような形状の腫瘍でも正確な線量の投与が可能な装置の発展によって、今や数多のがん種に対する治療の適応となってきました。

私が部長を務めている都立駒込病院放射線診療科(治療部)においては、2011年の新病院開院以来、「がん・感染症センター」の専門性を発揮するために、多くの高精度放射線治療装置を導入しました。そして、強度変調放射線治療(IMRT=intensity modulated radiotherapy)や定位放射線治療定位放射線治療(SBRT=stereotactic body radiation therapy)などの高精度放射線治療をルーティンで行うために注力してきました。

その結果、本稿のテーマである肺がんをはじめ、肝がんへの動体追尾定位放射線治療や、転移性脊椎腫瘍への定位放射線治療などの新しい技術開発に成果をあげています。また、IMRTは正常組織への照射線量を軽減するので、前立腺がんや頭頸部がん、さらには骨盤部・腹部・頭部などでも各種の限局性腫瘍に対して積極的に適用し、治療成績の向上を目指しています。

都立駒込病院放射線診療科のモットーは「患者さんの身体に優しく、確実に治療する」です。当院ではチーム医療の概念が行き渡っていて、院内各科および院外施設と緻密な連携が図れています。そのため、患者さんの状態に即した治療の提供を可能にしています。

標的体積・形状に合わせた線量を照射できるIMRT

先述のIMRTは、一本の放射線ビームの中に線量の高い部分と、線量の低い部分をつくることで、周辺臓器への線量を耐容線量以下に抑えながら、がんに対して高線量を照射できるピンポイント照射法です。マルチリーフコリメーター(ヘッドに装備されている放射線遮蔽金属板)を高速で動かすことで、一本のビーム内に強い部分と弱い部分をつくり出すのです。そして、それぞれ異なった強弱のつけ方をした放射線を多方向から照射することで、周辺への線量を抑えながら、がんに大きな線量を集中させることを可能にしたのです。

そのIMRTでは、専用の計算ソフトを搭載した高性能コンピュータが、何万通りもある組み合わせのなかから、最適なものを算出します。また、照射法自体も、照射角や強弱のつけ方などに、きわめて複雑で高い精度が要求されるため、コンピュータによる制御のもとで照射されます。

本連載の前回の「頭頸部がんにおけるIMRT」でも述べましたが、IMRTには放射線腫瘍医だけでなく、医学物理士などの専門スタッフが必要で、常備・人材ともに多大なコストを要します。と言うのも、IMRTはコンピュータなしにはその使用が不可能ですが、何もかもコンピュータまかせではないのです。そのがんに対し、どのくらいの線量を照射するのか、周辺にある各臓器の耐容線量、放射線が当たってもよい範囲などの条件を指定するのは人間です。そして、これらの条件に誤りがあれば、治療効果が減るだけでなく、重篤な副作用を引き起こすこともあります。そのためにIMRTは、放射線ビームの強度が均一な従来の放射線治療と異なり不均一な線量強度を有し、かつ多方向から照射するのです。つまり、標的体積およびリスク臓器の形状に合わせた線量を照射できるわけです。

非小細胞肺がん対する「放射線治療の対象」

今回のテーマに据えた肺がんは、がん細胞の形状・状態で区別する組織型分類によって「小細胞がん」と「非小細胞がん」に大別されます。小細胞がんは放射線治療にも抗がん剤にも高感受性であり、遠隔転移がない場合には両者を組み合わせた化学放射線療法で治療します。

非小細胞肺がんの病期はⅠ~Ⅳ期に分けられ、さらにⅠ~Ⅲ期はそれぞれAとBの2段階に細分化されます。非小細胞肺がんは、肺がん全体の80%以上を占め、小細胞肺がんに比べて増殖のスピードが緩やかな反面、放射線感受性が低いという特徴があります。切除可能であれば手術が第1選択肢となるので、元気で合併症がなければ、基本的にⅠ~Ⅱ期では、放射線治療が第1選択となることはありません。対象となるのは、ⅢA期とⅢB期(局所進行期)です。ただし、ⅢB期において、原発巣の反対側の肺門部にリンパ節転移がある場合や、胸水がみられる場合には対象外となります。また最近では化学放射線療法の終了後に免疫チェックポイント阻害薬の一つであるデュルバルマブ(商品名イミフィンジ)を補助療法として投与し、予後が改善することが知られています。

また、Ⅰ~Ⅱ期のがんでも、高齢者や合併症のリスクが高い人に対しては、根治を目的とした放射線治療が行われます。昨今、リンパ節転移をともなわない早期がんに対し、定位放射線治療が行われるケースが増え、優れた成績をあげています。その対象となるのは最大径が5㎝以内で、リンパ節転移がないⅠ~Ⅱ期です。

局所進行非小細胞肺がんの化学放射線療法時のIMRT切除不能な局所進行非小細胞肺がんの治療の標準は60Gy/30分割の放射線治療とプラチナ製剤を含んだ化学療法の同時併用です。最近の知見により、放射線治療はIMRTを用いたほうが、肺だけでなく心臓への放射線の線量も低下させることができ、予後も改善できることが知られてきました。

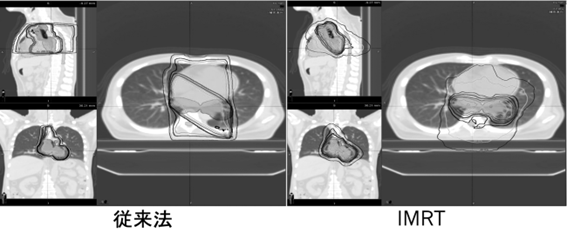

図1は局所進行非小細胞肺がんの線量分布図で左が従来の照射技法を使用しての、右がIMRTを使用しての線量分布を示します。正常肺への線量も減らすことができますが、IMRTを用いて顕著に減らすことができるのが、心臓への高い線量の領域です。照射中も一般に患者さんの負担はIMRTのほうが軽いようです。後述する副作用の点からも必要十分に近い(必要な部位に必要な放射線の量を的確に照射できる)IMRTが、正常肺の副作用の管理が担保されれば、効果に優っていることがうかがえます。

図1 局所進行非小細胞肺がんのIMRT

IMRTにより心臓への線量を大きく減らすことが可能である。IMRTとは照射野内の線量強度を変調させることによって最適な線量分布を取らせることのできる新しい照射技術のことを指す

根治以外にも症状緩和や転移・再発の予防などを目的に照射する

放射線治療では根治を目指す以外にも、症状緩和や転移・再発の予防などを目的に、単独あるいは化学療法(化学放射線療法)との併用で、直線加速器(リニアック)から発生する高エネルギーX線を照射する治療が行われます。肺がん領域においても、先述の放射線単独で全身状態から手術ができないⅠ期・Ⅱ期の非小細胞肺がんの根治を目指すほか、抗がん剤と組み合わせて治療効果を高めたり、骨や脳への転移による症状を緩和させたり、あるいは小細胞肺がんでは脳への転移を防ぐなどの目的で実施されています。

肺がんへの放射線治療による副作用(有害事象)

非小細胞肺がんに対する放射線治療の主な副作用には、食道炎や肺炎、全身倦怠感、食欲不振、皮膚炎などがみられます。化学放射線治療では、副作用が強くなりがちなので注意が必要です。IMRTを使用する場合、ビームは一般に腫瘍を取り巻くあらゆる方向から入射します。よって線量は少ないのですが照射される正常肺の体積は従来の治療法より増えます。しかしながら肺臓炎を引き起こすよりも十分低い線量であることと、放射線肺臓炎の管理体制に習熟しているスタッフがいれば、決して困難な治療ではありません。われわれの経験でも局所進行肺がんに対してIMRTを用いて治療することで、従来法に比べて肺臓炎が増してはいませんでした。

また、よく知られてはいないのですが、心臓への高い線量を広範に照射されることにより、心不全のような症状が晩期有害事象として現れます。これに対し、大幅に線量分布を改善するIMRTはその軽減に寄与しています。現時点ではIMRTと免疫チェックポイント阻害薬の登場で、局所進行非小細胞肺がんの成績は大きく改善しています。その意味でも、副作用の少ない治療は今後より受け入れられていくことでしょう。

唐澤 克之(からさわ・かつゆき)

1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。