第34回 がんの放射線治療の副作用とその対策

~主な適応と照射範囲の設定法 その⑧ 転移のある甲状腺がん~

放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。

しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。

そのような趣旨で連載している34回目は「転移のある甲状腺がん」を取り上げ、その特徴と治療方法について最新の知見を交えて概説します。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。

甲状腺がんの型と治療法

甲状腺は、のどぼとけのすぐ下の気管の前に位置し、羽を広げた蝶のような形の臓器です。気管や食道とはつながっておらず、体に必要不可欠な甲状腺ホルモン(トリヨードサイロニン=T3、サイロキシン=T4)をつくり、それを蓄えて分泌しています。

その甲状腺の一部に腫瘍ができる結節性甲状腺腫のうち、悪性のものが甲状腺がんです。甲状腺がんは、乳頭がん・濾胞がん・髄様がんといった分化がん、未分化がんなどに分けられます。分化型の甲状腺がんが一般に治りやすいのに対し、未分化型のそれは悪性度が高く、治癒が見込めないケースが大半です。

これらのうち最も発症頻度が高いのが乳頭がんで、全体の70~80%を占めています。そのなかの約90%は増殖が遅くて治癒率の高い低危険度群です。残りの10%程度が遠隔移転を起こす高危険度群です。

元々、分化型の甲状腺がんは甲状腺刺激ホルモンを低値に抑えることで進行を抑制することが可能です。そのため、一般に予後は良好です。そのうえで、さらにI–131(ヨウ素の放射性同位体のうちの1つで質量数が131のもの)を使用し、腫瘍細胞に取り込ませることで寛解状態に持ち込むことも可能です。したがって、転移があっても他のがん種と比べて予後が長いとされています。

甲状腺がんの骨転移の治療に関しては、これまで用いられている30Gy/10分割に代表される緩和的放射線治療の線量では治療後の経過観察中に再発を起こすケースが少なくありません。そこで、私が放射線科部長を務める都立駒込病院では、脊椎転移に対して、椎弓切除時に術中照射を加えて局所制御率の向上を図っています。加えて、強度変調放射線治療(IMRT:さまざまな方向から放射線を腫瘍に当てるとき、それぞれの方向からの放射線の量を変化させることができる装置)の技術を駆使して巧妙に脊髄を避けつつ、脊椎転移部分に1回の高線量の照射を行う定位放射線治療を逸早く取り入れ、局所制御率の向上を得ています。いずれにしても、脊髄への照射は線量制約を満たしつつ行われているので、重篤な有害事象はほとんど現れていません。

また、甲状腺は内分泌臓器なので、がん細胞の発育も甲状腺刺激ホルモン(TSH)に依存しています。それを逆手に取り、TSHを抑制すれば、がんの成長を抑えることが可能になります。

分化型の甲状腺がんのなかは、甲状腺細胞と一緒に甲状腺ホルモンを産生するためにヨウ素を能動的に取り込む性質を持ったものがあります。そのヨウ素に放射性同位元素を用いることで、内部からの放射線治療が行えます。それが「アイソトープ内用療法」です。それ以外には、転移に対する外部照射も行われています。

こうした治療を行っても、予後が良好な甲状腺がんが不幸にして転移で発見されたり、経過観察中に新たに転移が出現したりするケースがあります。

「転移のある甲状腺がん」に対するアイソトープ内 用療法・TSH抑制療法

先述のように、分化型の甲状腺がんにはヨウ素を能動的に取り込む性質を持ったものがあります。そこで、放射性同位元素であるI–131を投与すれば、腫瘍細胞がその放射性ヨウ素を能動的に取り込み、非常に効率的な放射線治療を行えます。こうした放射線治療の一つであるアイソトープ内用療法は、すでに数十年前から行われていて、欧米では「転移のある甲状腺がん」に対してだけではなく、広く再発の高リスク症例の術後補助療法としても行われています。

また、甲状腺がんはホルモン依存性があり、甲状腺刺激ホルモンによって刺激を受けるため、外因性のT4(サイロキシン=甲状腺ホルモンの一つ)を投与してTSHを抑制することで、進行を遅らせることができます。この全身的な内分泌療法は「TSH抑制療法」と称されています。

このような治療法を手術や外部照射などに組み合わせることができるので、甲状腺がんは非常に予後が良好だと言えるのです。

都立駒込病院では約20年前より本格的にアイソトープ内用療法を取り入れています。その治療成績では、I–131の集積が認められた場合、肺転移のみでは10年生存率が約80%に、骨転移があっても5年生存率は50%に達しています。この成績は外部照射も併用しての成績ですが、その根源にTSH抑制療法の効果が存在しているのです。

「甲状腺がんの骨転移」には局所制御も必要

次に、甲状腺がんの骨転移に特化し、外部放射線治療を概説します。

外部放射線治療は骨転移に対する原因療法(症状や疾患の原因を取り除く対症療法と対置される治療法)の一つとして大きな役割を果たしています。一般には緩和的放射線治療としての役割が大きいことが知られています。従来の記述から甲状腺がんの予後は他のがん種よりも際立って良好なのがわかります。ただし、同様に他のがん種よりも予後が良好な前立腺がんや乳がんの転移よりも放射線感受性が高くないので、長期間にわたり制御しておくには工夫を凝らす必要があります。

2010年に発表された「米国放射線腫瘍学会による『骨転移の緩和的放射線治療のガイドライン』」によると、メタアナリシス(複数の研究の結果を統合し、より高い見地から分析すること)の結果8Gy/1回、20Gy/5回、30Gy/10回などの分割法があるなかで、疼痛緩和に関しては単回法(1回照射)も分割法(分割照射)も効果が変わりませんでした。単回法は疼痛の再発の割合が少し高かったものの、何回も治療する手間が省けるので、患者さんの状態によって判断されるべきものとされました。それに対し、10回を超える分割法は取り入れるに至る根拠がないことが明記されました。

その一方、脊椎転移による脊髄圧迫症が懸念される症例に関しては30Gy/10分割の照射法が望ましいと記載されています。こうした症例への定位放射線治療に関しては、2010年の段階では、まだ「臨床試験のレベルで行われるべき」という記載でした。

もちろん、その記載はもっともです。しかし、甲状腺がんの骨転移は、予後が5年は期待できるので、症状緩和だけでなく局所制御が必要であると考えられます。そこで都立駒込病院では、転移性背椎腫瘍には、術中照射、あるいは定位放射線治療を取り入れています。そして、脊椎転移以外の骨転移にも定位放射線治療を行っています。こうした治療を採用することで、局所制御の向上とQOL(Quality of Life=「人生の質」「生活の質」)の改善を目指しているのです。

転移性背椎腫瘍には術中照射で抗腫瘍効果を高める

先述のように、骨転移のなかで脊椎転移は疼痛や病的骨折の他にも脊髄圧迫症の症状を来します。甲状腺がんはその多くが予後が良好ですから、脊髄が完全に麻痺してしまってからも生命予後が長いことが予想されます。また、麻痺する以前であれば、減圧手術を行うことが望ましいとされています。ただし、術後照射は30Gy/10分割程度の照射が一般的ですので、脊椎転移を長期に局所制御するには線量が不足してしまいます。

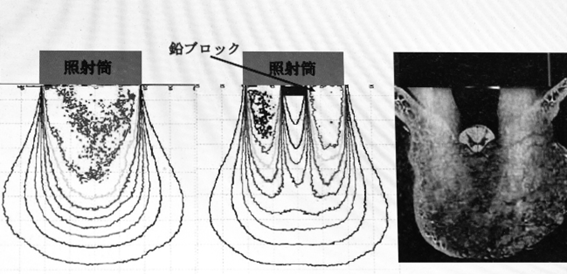

そこで、私たちは減圧手術の最中に術中照射を行い、局所への抗腫瘍効果を高める治療をしています。具体的には、伏臥位で罹患した椎体(ついたい)(脊椎個々の骨)に相当する部位に皮切(皮膚を切る箇所)を置き、術野を展開して椎弓切除術を行います。その際、椎体にある転移病変を可能な限り掻爬(そうは)(診断・治療のために鋭い匙状のキューレットで行う組織の採取・破壊・除去)したうえで、脊髄を遮蔽(しゃへい)した鉛プレートの上から電子線を照射します。脊髄の奥にある椎体には鉛プレートの周囲から回り込んできた電子線によって、最大線量の40%程度が照射されるのです(図1参照)。

図1 脊椎転移の術中照射のシェーマ

図左のように鉛ブロックを置かないで照射をすると、脊髄も同じ高線量が照射されてしまう。そこで図中のように鉛ブロックを置くことによって脊髄への線量を有意に低下させることができ、なおかつ脊椎部分で側方より回り込む電子線の線量が期待でき、図中のように椎体の形によく似た線量分布を形成できる

この場合、私たちは、通常、最大線量20Gyを照射していますので、遮蔽されている椎体にも約8Gyの照射が行われていることになります。その際、照射後には金属で固定術を行って閉創します。そして、通常、抜糸が済んで治療後2週間後より術後照射として30Gy/10分割、もしくは35Gy/14分割の術後照射を行います。

その結果、局所再発率は8%程度で、長期の局所制御が得られています。また、歩行不能であった症例では、より多くを歩行可能にさせています。ただ単に除圧術+術後照射だけでは抗腫瘍効果が劣ってしまうので、手術時に1回大線量照射を加えておくことが、予後の長い甲状腺がんには意義があると考えています。

気になる有害事象は、放射線脊髄症(放射線治療が原因で生じた脊髄障害)が挙げられます。ただし、その有害事象は、長期にわたる経過観察によっても頻度が5%以下です。

「転移性背椎腫瘍への定位放射線治療」は優れた局所制御率を誇る

甲状腺がんの予後は全身的な内分泌療法(TSH抑制療法)の効果もあり、骨転移に対しても5年ほどの予後は見ておかなければなりません。したがって、通常の緩和的放射線治療では線量が不足し、半年から1年で再発してしまう場合が少なくないのです。

そこで治療法として考えられてくるのが定位放射線治療です。この放射線治療は、緩和的放射線治療と同程度の線量で、分割回数を減らして1回の線量を増加させる方法で、そのメリットが知られてきています。従来の方法では1回で大線量を照射する場合、その周囲の正常臓器での有害事象の発生が懸念されていました。近年、放射線治療の技術が進歩してきて定位放射線治療が開発されました。すると、腫瘍の部分のみへの照射が可能になり、周囲の正常臓器の照射は回避できるようになったのです。

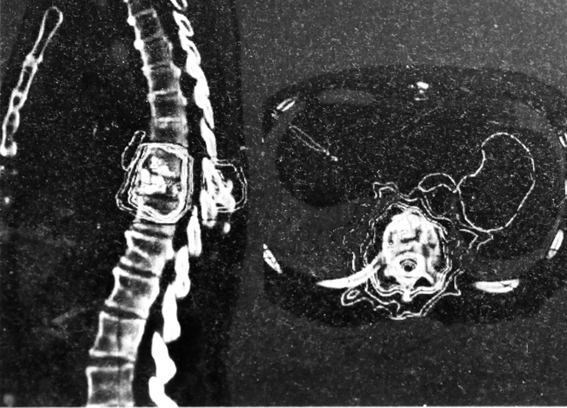

脊椎転移の場合は脊髄が最も近接する臓器です。通常、脊椎の中の脊柱管の内部を通っている脊髄もしくは脊柱管をくり抜いての照射が必要です。そのための技術である強度変調放射線治療を組み合わせることで、背椎腫瘍のSBRT(体幹部定位放射線治療)が行えるようになったのです(図2参照)。

図2 脊椎転移の定位照射の線量分布

脊椎転移のSBRT(体幹部定位放射線治療)は、IMRT(強度変調放射線治療)の技術とIGRT(画像誘導放射線治療)の技術も要する最も高度な放射線治療技術である

この技術によって1回での大線量照射が可能になり、腫瘍内部および周囲の微小血管に対してダメージを与えることができるようになりました。つまり、通常の分割照射による線量よりも多くのダメージを与え、抗腫瘍効果が高められるのです。

脊椎転移への定位放射線治療は、すでに欧米では数多くの症例に用いられています。その治療成績の特徴は優れた局所制御率にあります。とりわけ、長期の予後が期待される症例には好ましい効果が得られています。

この技術はわずかな治療位置のずれも、些少の投与線量の違いも許容しません。ですから、症例を多く経験している施設、高精度放射線治療装置が装備されている施設で行われることが望ましいのです。当然、定位放射線治療の技術の安全性・有効性の普及のためには、その適応を厳しくする必要があります。

都立駒込病院では、他に活動性の病変がない、いわゆるオリゴメタの場合、および放射線治療後に再発を来した脊椎転移に対して、定位放射線治療を行ってきました。

私たちのその治療成績を見ると、1年で約80%の局所制御率があります。この数字は諸家の報告と同程度です。有害事象に関しては、放射線脊髄症は100症例ほどに対して1例ほど(既往に70Gyの照射を受けている1例)。また、食道・大血管・腸管などへの有害事象は認められていません。

また、私たちは、脊椎転移への定位放射線治療の治療効果が良好であるため、その適応を脊椎転移以外への骨転移にも応用しています。その適応はオリゴメタと再照射の場合です。

* *

今回は「転移のある甲状腺がん」に対する放射線治療の役割について概説しました。甲状腺がんは比較的、内分泌療法が効きやすく予後が良好とされるがん種です。加えて、放射性ヨウ素を取り込む性質のあるがん種として、さらに良好な予後が期待できます。

また、骨転移のなかでも脊椎転移に関しては、緩和的な線量照射を繰り返しても、局所再発が起きてしまいます。そして、その再発による脊髄麻痺でのQOL低下などが懸念されています。

そのため、私たちは術中照射や定位放射線治療といった長期予後が期待できる治療方針を立てるようにしています。その一方で、先述のアイソトープ内用療法やTSH抑制療法でも制御可能な症例も少なくありません。さらに、昨今は、効果のある分子標的薬も開発されてきたことから、より一層の集学的アプローチが必要となってきています。

唐澤 克之(からさわ・かつゆき)

1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。