第39回 がんの放射線治療の副作用とその対策

~頭頸部がんにおけるIMRT~

放射線が持ち合わせる電離作用を駆使して悪性腫瘍を制御する放射線治療は、同時に正常細胞にもダメージを与え、さまざまな有害反応(副作用)を引き起こすことがあります。それでも、現在の放射線治療では、がん病巣への的確な照射が可能になり、放射線障害が確実に減少しています。したがって、放射線治療を始める前から、必要以上にその副作用を心配する必要はありません。

しかしながら、放射線治療についての正しい知識を持ち合わせ、治療後に発症する重い副作用を認識しておかなければ、大事な症状を見逃してしまいがちです。定期的な診察で早期発見に努めるとともに、いざというときの対処法を心得ておくことが、放射線治療を受けるうえでの得策だと言えます。

そのような趣旨で連載している39回目は、「頭頸部がんにおいてIMRTを用いると、大幅に線量分布が改善され、有害事象が減る」というテーマで述べさせていただきます。ぜひ、副作用対策にも役立てていただきたいと思います。

放射線治療と頭頸部がん

本連載において、前回も頭頸部がんについて概説しました。今回は、まず前回のおさらいとして、頭頸部がんの疫学を概説します。

頭頸部は、喉頭がん・口腔底がん・舌がん・咽頭がんの4つに大別できます。

喉頭がんは、頭頸部がんのなかでは最も発生頻度が高いがんです。声門部を中心に声門上部と声門下部の3つの領域に分けられ、とくにがんができやすいのが声門部で、喉頭がんの約70%を占めています。その他の大部分は声門上部がんで、声門下部がんは稀です。

喉頭がんの放射線治療は、日本ではリンパ節転移のない早期声門がんが、根治的照射の対象となります。喉頭がんのなかで最も多い声門がんは早期発見率が高く、リンパ節転移を起こしにくいので、早期がんであれば放射線治療で高率に治癒します。

一方、進行がんに対しても、以前は手術が行われてきました。しかし、最近ではIMRT(強度変調放射線治療)などを用いて、副作用を減少させたり、同時化学療法を併用したりすることが可能になってきました。昨今、頭頸部臓器(とくに喉頭)の機能形態の温存を目指すために、初回治療に化学放射線療法を用いるケースが増えてきました。その適応とならない条件は、原発巣の進展が喉頭を超え、皮膚や舌骨に及んでいる症例です。こうした場合は、最初から手術を行い、術後に術後照射を加えていきます。

喉頭がんにおける急性期障害としては、咽頭・口腔粘膜炎や唾液分泌障害、皮膚炎、味覚障害、喉頭浮腫、嚥下障害、嗄声などが挙げられます。また、治療中は嚥下機能が低下するので、誤嚥性肺炎に注意しなければなりません。晩期障害には、喉頭浮腫や軟骨壊死、頸部リンパ浮腫、唾液分泌障害、下顎骨壊死、嚥下機能障害、甲状腺機能低下などがあります。

また、舌の裏側のU字部分に発生する口腔底がんは、初期症状に乏しいので、発見時でその約40%にリンパ節転移が見られます。治療法は手術による切除が中心ですが、機能や形態の温存性に優れている放射線治療が行われるケースも増えています。

口腔底がんは、多くの場合、リンパ節転移のない早期がんであれば、とくに小線源治療による放射線治療単独での根治が期待できます。ただし、がんが小さくリンパ節転移が見られなくても、下顎骨や歯肉に浸潤していると、根治的照射の対象から外れます。その場合には手術が行われ、再発予防のために術後照射が行われることがあります。

舌がんは、通常、舌の前方3分の2にできるものをいい、後方の舌根部にできるのは中咽頭がんに含まれます。舌がんは、リンパ節転移がなく、がんの最大径が4㎝以下であれば、放射線治療単独(密封小線源治療)による根治的照射の対象になります。加えて、がんが3㎝以下であれば手術でも部分的に切除することで根治が可能で、構音障害や嚥下障害は残りません。ただし、3㎝以上になると、機能障害が起こりやすくなります。

がんが4㎝を超えると手術が優先され、放射線照射は術後療法として併用されます。何らかの理由で手術が不可能なケースでは、下顎骨などの周辺組織に浸潤していなければ密封小線源治療が、浸潤があれば外部照射が行われます。また、術前照射でがんを小さくしてから手術や密封小線源治療が行われるケースもあります。

舌がんに対する根治治療の主体は手術ですが、T1(がんの最大径が2㎝以下で深さが5㎜以下)~T2(がんの最大径が2㎝以下で深さが5㎜を超える、またはがんの最大径が2㎝を超えるが4㎝以下で深さが10㎜以下)症例と、表在性(体・組織の表面や表面に近いところに生じている=浸潤していない)のT3(がんの最大径が2㎝を超えるが4㎝以下で深さが10㎜を超える、またはがんの最大径が4㎝を超え、深さが10㎜以下)症例では小線源治療が適応となります。術後補助療法としては、転移リンパ節に節外浸潤があったり、切除断端にまでがんが見られたりする場合には化学放射線療法が推奨されます。

舌がんにおける小線源治療の場合、急性期障害としては口腔粘膜炎とそれに伴う疼痛があります。晩期障害としては、下顎骨骨髄炎や骨壊死、舌潰瘍があります。そして、外部照射の場合は、小線源治療の急性期障害・晩期障害に加えて、唾液分布障害や味覚障害などがあります。

咽頭がんは、上部・中部・下部の3ブロックに分けられます。そのなかの上咽頭がんは、手術が困難な部位に発生したり、発見されたときには進行していたりすることが多いです。だから、放射線治療が進行度を問わずに第一選択肢となり、根治的照射が行われます。ただし、放射線だけでは根治の可能性が十分ではなく、また遠隔転移を来しやすいので、抗がん剤治療も効果があるとされているので化学放射線療法が基本になっています。上咽頭がんの急性期障害としては、高頻度で粘膜炎や皮膚炎、味覚障害、嚥下障害などが挙げられます。中等度には、喉頭浮腫や嗄声、粘膜出血などが、比較的稀なものとしては、放射線肺炎、角膜炎、皮膚潰瘍、粘膜潰瘍などが挙げられます。晩期障害は、とくに重要なのが、口渇、味覚障害、聴力障害、中耳炎、視力障害、中枢神経壊死、甲状腺機能低下、歯周病などです。留意が必要なのが、リンパ浮腫、嚥下機能障害、視神経障害、網膜障害、顎骨壊死などです。その他、放射線皮膚障害、放射線肺炎、咽頭狭窄、食道狭窄なども稀に見られます。

中咽頭がんでは、早期がんであれば放射線治療単独での根治が期待できます。中咽頭がんはヒトパピローマウイルスが要因になっているケースが多く、その場合には腫瘍が大きかったり、リンパ節転移が見られたりしても化学療法との併用で比較的よく治ります。

中咽頭がんにおける急性期障害としては、高頻度なものとしては粘膜炎や皮膚炎、味覚障害、嚥下障害、唾液腺障害、食欲不振などが、中等度なものとしては喉頭浮腫や嗄声、粘膜出血、嘔気・嘔吐などが、比較的稀なものとしては血液毒性や皮膚潰瘍、粘膜潰瘍、放射線肺炎などが挙げられます。晩期障害は、とくに重要なのが口渇や味覚障害、聴力障害、甲状腺機能低下、歯周病などで、留意が必要なのがリンパ浮腫、嚥下機能障害、顎骨壊死などです。その他、放射線皮膚障害、粘膜障害、放射線肺炎、咽頭狭窄、食道狭窄なども稀に見られたりします。

下咽頭がんでも、早期がんに対して放射線治療単独で根治的照射を行い、進行がんには患者さんの希望で手術もしくは化学放射線療法が行われます。下咽頭がんにおける急性期障害としては、咽頭・口腔粘膜炎や唾液腺障害、味覚障害、皮膚炎、嚥下障害、顎下腺炎などが挙げられます。高齢者では誤嚥性肺炎にも注意が必要です。晩期障害は唾液分泌障害や口腔乾燥、味覚障害、リンパ浮腫、嚥下機能障害、下顎骨壊死、甲状腺機能低下、喉頭浮腫などです。

IMRTは大幅に線量分布を改善し、有害事象を減らす

がん治療領域における放射線治療はこの20~30年の間に著しい発展を遂げてきました。CT・MRI・PET–CTなどの画像診断技術の進歩や、どのような形の腫瘍でもその位置へ正確な線量の投与が可能な治療装置の進歩によって、今や数多のがん種に対する治療の適応となってきています。

とりわけ、高精度放射線治療であるIMRTは専用のコンピュータを用いて、攻撃の対象である腫瘍に線量を集中し、守りたい臓器には線量を低減した線量分布を作成できます。IMRTが国内に導入されて20年の歳月が流れ、今では300超の保険医療機関が臨床利用しています。

今回の〝主役〟であるIMRTは、一本の放射線ビームの中に線量の高い部分と、線量の低い部分をつくることで、周辺臓器への線量を耐容線量以下に抑えながら、がんに対して高線量を照射できるピンポイント照射法です。

放射線治療の難しさは、がんを消失させるのと同時に、副作用を起こさないようにしなければならない点です。通常の放射線治療では、一本一本のビームに強弱をつけることはできても、一本のビームで照射される範囲には同じ線量が当たってしまいます。そのため、がんが正常組織を囲んで広がっているようなケースでは、正常組織への耐容線量内で、がんに十分な線量を照射することはきわめて困難でした。

IMRTは、マルチリーフコリメーター(ヘッドに装備されている放射線遮蔽金属板)を高速で動かすことで、一本のビーム内に強い部分と弱い部分をつくりだします。そして、それぞれ異なった強弱のつけ方をした放射線を多方向から照射することで、周辺への線量を抑えながら、がんに大きな線量を集中させることを可能にしたのです。

IMRTでは、専用の計算ソフトを搭載した高性能コンピュータが、何万通りもある組み合わせのなかから、最適なものを算出します。また、照射法自体も、照射角や強弱のつけ方などに、きわめて複雑で高い精度が要求されるため、コンピュータによる制御のもとで照射されます。

なお、IMRTはコンピュータなしにはその使用が不可能ですが、何もかもコンピュータまかせではありません。そのがんに対し、どのくらいの線量を照射するのか、周辺にある各臓器の耐容線量、放射線が当たってもよい範囲などの条件を指定するのは人間です。そして、これらの条件に誤りがあれば、治療効果が減るだけでなく、重篤な副作用を引き起こすこともあります。そのために、IMRTには放射線腫瘍医だけでなく、医学物理士などの専門スタッフが必要で、常備・人材ともに多大なコストがかかります。

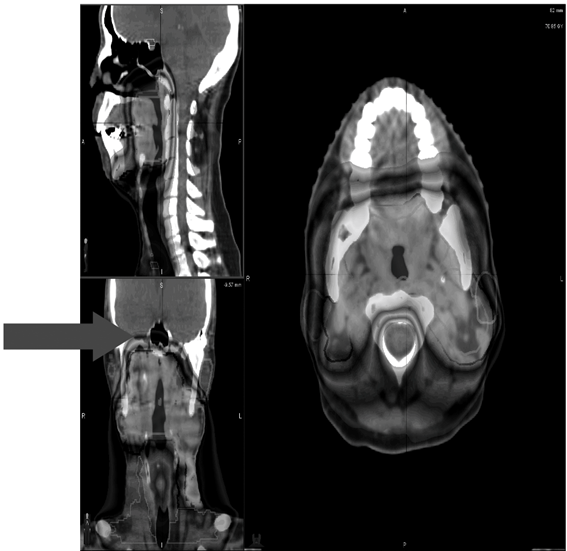

頭頸部がんには、機能と形態の温存に優れた放射線治療が適しています。けれども、従来の放射線治療では耳下腺にも腫瘍とほぼ同量の放射線が照射されてしまい、先述のような晩期障害は避けられませんでした。しかし、IMRTは、放射線ビームの強度が均一な従来の放射線治療とは違い、不均一な線量強度を有し、かつ多方向から照射できます。つまり、標的体積およびリスク臓器の形状に合わせた線量を照射できるわけです。数多あるがん種のなかで、とりわけ機能と形態の温存が望まれるのが頭頸部がんです。たとえば、従来の放射線治療では口内乾燥感という晩期障害が残り、それを克服するために唾液腺を刺激する薬を半永久的に用いなければならなくなる場合もありました(資料①②参照)。その頭頸部がんにおいてIMRTを用いると、大幅に唾液腺(矢印)の線量分布が改善され、有害事象(急性期障害・晩期障害)が減るのです。

資料1 IMRT(強度変調放射線治療)

資料2 従来の放射線治療

唐澤 克之(からさわ・かつゆき)

1959年東京生まれ。東京大学医学部卒業後。1986年スイス国立核物理研究所客員研究員。1989年東京大学医学部放射線医学教室助手。1993年社会保険中央総合病院放射線科医長。1994年東京都立駒込病院放射線科医長となり、2005年より現職。専門は放射線腫瘍学。特に呼吸器がん、消化器がん、泌尿器がん。日本放射線腫瘍学会理事、日本頭頸部腫瘍学会評議員、日本ハイパーサーミア学会評議員。近著に『がんの放射線治療がよくわかる本』(主婦と生活社)などがある。